A3:读书

□邓和睿

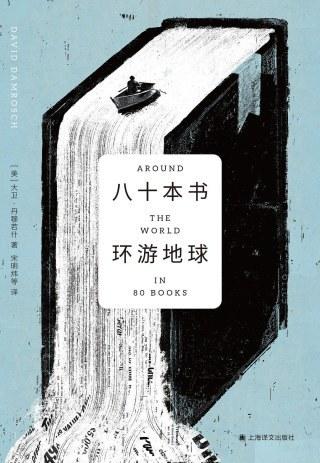

诺贝尔文学奖得主帕慕克曾说,本书作者丹穆若什教授是世界上读书最多的那个人。《八十本书环游地球》为人类记忆建造了一座纸上宫殿,以危机时刻燃灯前行的人文力量,将读者带向更广阔的世界。

大卫·丹穆若什教授很创新。他从《八十天环游地球》中得到灵感,按照书中主人公菲莱亚斯·福格的路线设计了自己的文学之旅,由此创作了一种新形式的文学颂歌。在实地旅行计划受阻后,又从《在自己房间里的旅行》得到启发,向自己的读者们发出网上旅行的邀请,通过阅读实现了他们的旅行。

这本《八十本书环游地球》以地理空间划分16章,每章选取5部文学作品串联全球文学版图:从伦敦,到开罗、上海,最终抵达纽约。作品跨越时空与文化边界,涵盖吴承恩、马尔克斯、三岛由纪夫等作家文本,形成个人阅读史与全球文学记忆的对话。

作者将阅读过的书本真正转化成自己的养分。不管这养分是快乐的,还是现实的利益,它(书本)总是一个有良知的友人。正如孔子曰“益者三友”,我认为这就是为什么书本能深深打动与影响我们的原因。

南京大学外国语学院英文系教授但汉松说:“本书是丹穆若什教授开出的世界文学的必读书单,也是他撰写的80篇作品导读。”确实如此,而我现在写的这篇小文乃是书评的书评。

不得不承认,一方面,文学根植于文化的土壤。当我们尝试阅读一本世界性文学作品时,陌生的文化,原本神奇瑰丽,此刻或许会成为我们理解过程中的障碍。就如本书导读中的一句话:“文学作品是两个不同世界的产物——作家切身经验的世界和书的世界。”放在这里也说得通,即文化界限分明。

在另一方面,文学也是打开新世界大门的钥匙。就在我们与文学相遇的每时每刻,我们亲眼见证世界如何为文学注入活力。当我们阅读一本书,我们正是通过他人的双眼看到一个新的世界。

走进作者的世界文学课堂,读者足不出户就可以跟随作品“前往”世界各地。

这样的文学行旅让我们有机会反思自身,并看清世界的形状,理解文明的来龙去脉,或许也在心理上做好准备,去面对一个很可能不同以往的新世界,而在此之前,则有必要重温和清理属于个人与人类整体的记忆。

这是存在于语言中的世界,一个宽广的世界,一个光辉的世界。“你永远不知道,一本书在什么时候会改变你的一生。”让我们跟随丹穆若什教授,在书海里徜徉吧。

(作者为电子科技大学学生)