A8:渝周刊·龙水湖

□李刚明(四川)

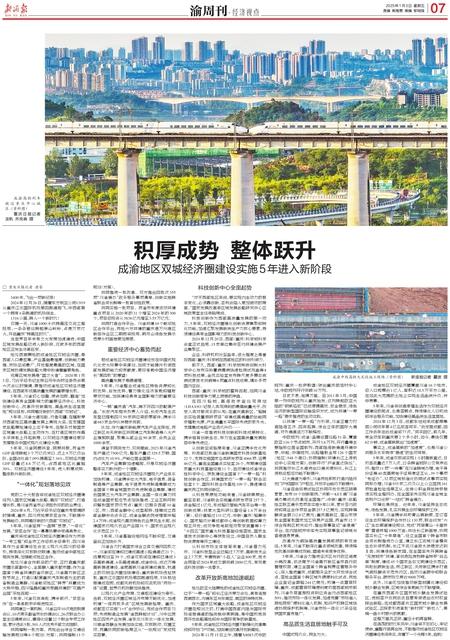

清晨,缕缕阳光和煦洒落在村庄之上,幢幢民居也仿佛被镀上一层金辉,更加鲜活明亮起来,层层叠叠,错落有致。俯瞰整个村庄,就建在一处高台地,极像一面倒扣的“锣”,四周平畴伸展至远方,蜿蜒的赣江水绕村而过,流水滔滔,奔腾不息。晨辉透过江面薄雾,云蒸霞蔚。村庄外田野上,金黄的稻谷已成熟,散发着阵阵稻香,萦绕四周似不愿离去。

这里是谷村,江西吉水最大的单姓(李姓)村落,立于村道旁的标志性塑雕上刻“中国进士第一村”。

对谷村的仰慕,我由来已久,不单单是我们同宗同姓。漫步村中巷道,每每有人问我从哪里来,我说是四川成都,他们总是惊喜之中慨叹:那么远呵!其实他们也有所不知,于我而言“心向往之”,路程之遥也就不是距离。

遥想千余年前,先祖李唐迁吉水高村于此,是费了怎样一番辛劳周折,才有今日李氏后裔的开枝散叶,繁衍昌盛。村中老屋基的地方,是谷村李唐迁插始地,而今房屋早已不存,老屋基上塑立着的大半人高老墙或是还在诉说着那久远故事。很多人来到谷村,首先就要来到老屋基看看,其实,对老屋基的怀念,就是人们对先祖的追忆与敬仰,寄托着血脉绵绵的情思。老屋基西旁静静挺立的老樟树,看似孤独,却是绚丽,默默荫护着这一大片地,苍虬的躯干、参差的枝条、浓密的绿叶寓示着它古老而青春,似乎岁月、风雨并没有改变什么、带走什么。让远足而来的我们,后世的村人还能庇荫其下,得一份心灵慰籍。

千余年来,从这个村里先后走出了78位进士,举人数百,这在科举考试的历史长河里,无疑是一道耀眼的风景。一门三进士、父子同进士、叔侄同进士、兄弟同进士,爷孙同举、父子同举、一门多举皆有。

村中进士广场,塑立着谷村明清以来登科第杰出代表人物像。

李振裕,清朝进士,历任宏文院庶吉士、右中允翰林侍讲、提督江南学政、工、刑、户、礼四部尚书,著《白石山房集》,誉满朝野。

李日宣,明朝进士,历任中书舍人、云南道御史、太常正卿、兵部侍郎、兵部尚书、吏部尚书,有著述遗世。

罗洪先,明朝状元,谷村李氏外甥,历翰林院编撰、左春坊赞善,因家事归乡,潜心著述传世,理学家、地理学家、地图学家。

家学渊源的谷村李氏,秉耕读传家之家训,承书院培养之规制(盛时一村中有书院十二座)。村中族人躬耕力勉、勤学苦读,登科第人才辈出,故有南宋高宋赵构曾题谷村“百桂堂”。授太仆卿李元鼎,著《石园集》《砚斋文集》被名家誉为:“宏博藻丽、清新俊逸、沉着顿挫,无不毕具。”

盈盈一水间,脉脉不得语。仰承堂肃穆静伫池岸,堂前一排木制桅杆高耸入云,古时科举制时期,每有中举或进士的便会在家门、家祠前竖立桅杆,或石或木制成,并在桅杆上穿斗,中举的穿斗是四方正形,中进士的则是六方形。这里是村人祭祀基祖的地方,也是村人文化精神高地,流淌千年的血脉文脉在此汇注又分散千支万条,连绵不断。

漫步村中蜿蜒交错的街道小巷,古祠、古庙、古树犹存;尚书房、书院房依在。流淌千年的文化根脉氤氲着这块土地,也浸润着一代又一代谷村人。令人感动的是,出了七十八位进士的谷村人中唯一的状元罗洪先,其理学思想及对中国地理学、地图学有重大贡献的光芒熠熠闪耀,当地政府抢救性修复的状元第气势恢宏,让后来者无不敬慕仰止。他是谷村李姓外甥,中了状元出仕的八年间,因为忠孝,不是在家丁忧(古时,在外出仕的官员在家里父母去世后都要归家守孝三年),就是在赶往家中的路上。以至后来他干脆辞官赋归,潜心理学、地理学、地图学研究,著述颇丰,留给后世一笔宝贵的精神文化财富,特别是始于他发明的比例尺地图制作,开创了我国地图学首河,作用与意义非同一般。

田野一片金黄,又是一年丰收季。座座瓦塔(村里一种塔式砖瓦祭祀物体,每至中秋节用柏树枝或杉木条置于塔里燃烧,祀福平安,庆贺丰收)必将烧得红红火火,照亮全村夜空。