A8:红岩故事/龙水湖

刚断奶的“政治犯”

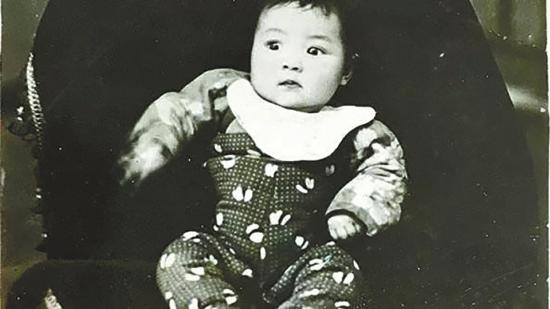

1941年的一天,轻快的啼哭声响起,“小萝卜头”宋振中睁开双眼,乌黑的眼珠亮晶晶的。他好奇地打量着眼前的世界,感受着母亲热乎乎的柔软怀抱。他此时还不是“小萝卜头”。宋振中在母亲的细心照顾下,有着丰润透红的白嫩脸颊,胖乎乎的小手仅仅能够握住母亲的小手指,他咿咿呀呀地冲母亲露出带着酒窝的甜甜笑容。

此时的宋振中还不知道,他很快便将见不到外面多彩的世界,他的一生,都将被困囿于围着铁丝网的灰色牢狱之中。

“小萝卜头”原名宋振中,是两位革命烈士宋绮云与徐林侠的幼子。他的父亲宋绮云曾利用《西北文化日报》向群众宣传停止内战、一致抗日的主张。母亲徐林侠则筹备妇女救国会,并协助丈夫宋绮云开展革命活动。

宋振中出生后不久,父亲宋绮云被特务的假电报骗回家中。刚一到家,他便被特务们秘密逮捕。在丈夫被捕后,徐林侠每天抱着尚在襁褓之中的宋振中四处奔走,打听丈夫的下落。特务们见此,便假模假样地让徐林侠来为丈夫送衣物。徐林侠明知是陷阱,但为了丈夫仍选择带着还未断奶的宋振中毅然前往西安。

果不其然,在抵达西安后,年仅8个月的小宋振中与母亲被捕,一同被关押在“白公馆”的女牢中。讽刺的是,要问这个小婴儿究竟犯了什么罪,连特务们都说不清楚,只能用“政治犯”这一名头来搪塞。就这样,小宋振中就成了白公馆监狱里最小的“政治犯”。

艰苦牢房中的学习生涯

灰扑扑的脏碗里,青黑色的霉米糠黏糊糊地粘在烂白菜帮子上,紫黑色的汤汁里漂浮着一团团絮状物。被关押在白公馆监狱里的人们每天用来饱腹的食物,就是这样一碗臭水汤。

没有窗,窄小的牢房永远是阴暗潮湿的。墙角生着苔藓,灰泥墙上遍布血渍凝结后的斑斑黑痕。牢房门口不远处放置的大便缸终年散发着恶臭气味,直让人五脏六腑翻江倒海。这大便缸吸引来了无数的蛆虫、苍蝇和蚊子,它们和人们一起挤在这间不大的牢房里,将人们的血肉当作食物。因此,受过刑讯拷打的人们,皮肤上的伤口总是反复溃烂,终日疼痛不已。更恐怖的是难友们被鞭打、受刑的声音:鞭子们蘸着水抽打在人的皮肉上,像生了锈的刀子生生扎进人的血肉里,革命同志们不屈的怒吼、惨叫与特务们失去理智的狂吠交织在一起,时时萦绕在耳边,像魔咒,像地狱,像鬼魅,深深地残害甚至摧毁着革命者的精神意志。

在如此恶劣的环境下成长起来的宋振中,逐渐从那个脸颊丰润手指粗胖的可爱小婴儿变成了一个瘦得几乎畸形的孩子。细细长长的四肢,极不协调地顶着一颗大脑袋,因此,狱中的同志们常常心疼地摩挲着他的头,怜爱地称呼他“小萝卜头”。

物质条件跟不上,但身陷囹圄的徐林侠没有放弃对小宋振中的教导。她常常给宋振中讲述革命故事,告诉他何为善恶。正是母亲的教导使得小宋振中从很小的时候就树立了正确的价值观。

宋振中到了读书的年龄,却因为困在狱中无法接受教育。徐林侠向狱方提出让宋振中外出学习,但被特务们直接拒绝了。牢狱里的秘密党支部决定采用绝食和罢工的方式一同帮助小宋振中。

经过大家不懈努力,数日以后,狱方终于同意小宋振中在狱中接受教育。一同被关押的狱友们纷纷毛遂自荐,最后,罗世文教他语文,车耀先教他算术。

罗世文教给宋振中的第一课便是:“我是一个好孩子,我爱中国共产党。”这句话简短却有力,在小宋振中心里扎了根。

狱中的学习条件极为艰苦,草纸和笔都是稀缺之物。于是,狱友们把长期节省下来的草纸给宋振中,母亲徐林侠则撕下衣服内的棉花,用火烧后再兑水作为“墨汁”。此外,曾经的狱友黄彤光在恢复自由之后,也时常给宋振中寄纸笔等文具用品。多亏了大家的帮忙,让他有了学习的基础条件。

宋振中学习十分刻苦努力,他总会先用树枝在泥土地上练习,然后才在草纸本子上写字。一年多的时间里,宋振中如同海绵般迅速吸收知识。哪怕是在重庆最炎热的七八月,宋振中也不会停止学习。他经常光着膀子趴在烫人的土地上写写画画,不断练习算术和语文。

没多久,两位老师罗世文、车耀先都被特务残忍杀害了。小小的宋振中虽然很悲痛,但也由此更加看清了国民党特务们的残忍面目。随后,著名爱国将领黄显声将军自告奋勇来做宋振中的老师。黄将军不仅教他算术和语文,还教他俄语和武术。有一次,宋振中看见黄将军用的铅笔,好奇地问他:“为什么我的笔要写一下蘸一下墨,而你的不用蘸墨呢?”黄将军告诉宋振中,只要他能学会用俄语和他说一句话,他就将这支红蓝铅笔送给宋振中。宋振中因此日夜苦读俄语,背诵俄语字母,最终宋振中如愿得到了这支珍贵的铅笔。而这支小小的半截铅笔也成了宋振中所珍藏的宝物,他只有在做作业时才舍得用。

后来据宋振中的狱中伙伴李碧涛回忆,她入狱后,“小萝卜头”在一天清晨来到她的牢房前,送给她一个钉子,让她在泥地上练习写字,拉着她的手跟她说:“姐姐,你不要难过,我跟你在一起,我们好好学习啊。”宋振中就是这样在狱中坚持学习、为其他狱友带来希望的。

七岁的狱中“老革命者”

通过母亲和老师的教导,宋振中很快成长起来。尽管他只是个7岁的孩童,却深深地知道善与恶正在这间不大的牢房里激烈斗争着。他知道被关押在这里的叔叔阿姨虽然面容憔悴、衣衫褴褛,却都是为民族存亡而奋斗的好人。而那些特务虽然衣衫整齐、红光满面,却是破坏革命、残害同胞的恶人。

因为宋振中需要学习,所以被特别允许可以在牢房间走动而不受看管。趁此机会,他为狱中党支部做了许多大事。

狱中的地下党员在秘密开会时,宋振中就蹲守在门口替他们放哨。一旦察觉有特务或看守牢房的人在远处经过,他就提醒党员们暂时停止开会。在宋振中的帮助下,地下党员们才得以时常秘密讨论重要事宜,而不被国民党的特务们发现。

宋振中还帮助狱友们传递信息。狱友们在牢房中不见天日,也无法了解外面的革命情况,如同蒙着双眼走在迷雾中一般难熬。于是,宋振中经常从黄显声将军处拿到写在纸条上的情报,然后揣在袖口的暗袋里,趁特务们不注意的时候悄悄送给各个牢房里的狱友们。再加上黄彤光在给宋振中寄文具用品时,特意用《挺进报》包裹,“小萝卜头”悄悄抄写这张报纸上刊载的一些外界消息,传递给狱友们,如“淮海战役辉煌胜利,歼敌60余万人”等。尽管通常都是简短的一两句话,却帮助了狱友们了解革命的进程,使得大家心中充满了对胜利的向往。

除了这些,宋振中还为党组织做了另外一件大事。那就是帮助地下党员韩子栋成功越狱。14年来,韩子栋一直装成疯子来麻痹敌人,敌人因此认为他已无威胁,就让他在白公馆做一些打扫卫生、配送菜的活儿。韩子栋韬光养晦,就是为了有朝一日能带着情报逃离白公馆。但是他对白公馆周围的环境和地形并不熟悉,需要一份越狱地图才能逃出去。

就在此时,可以在各个牢房间自由走动的“小萝卜头”出现了。韩子栋主动接近“小萝卜头”,请他帮忙与狱中熟悉白公馆地理位置的地下党员联系。在地下党员绘制好地图后,宋振中将地图带出来秘密塞给了韩子栋。

但是,只有地图还远远不够。按照地图所提供的路线,韩子栋需要在山中不停奔跑3天才能带着情报逃出敌人的封锁圈。他没有路上的干粮,牢房里的同志们把每顿饭省下来的米都炒糊,做成易于存放的锅巴,再将锅巴掰碎,让宋振中将它们当作碎石在地上“乱踢”,最后踢到疯子韩子栋扫把扫到的地方,韩子栋趁敌人不注意,将它们捡起来塞进兜里。这样反复几次,韩子栋终于存好了3天的口粮,找准时机顺利逃出了白公馆,并将情报和狱中同志们的情况一同汇报给上级。党组织进行讨论分析后,立刻制定营救计划,准备攻下白公馆监狱。

韩子栋的逃出,不仅意味着党组织获得了更多关于敌人的情报,加速了革命的胜利进程,还为白公馆的地下党员同志们带来了生的希望。而在这个过程中,“小萝卜头”宋振中的功劳是不可忽视的。

尽管“小萝卜头”被囚在白公馆监狱这方狭窄的天地里,却丝毫没有阻碍他做自己认为对的事情。宋振中一次次化险为夷完成了狱中临时党组织给予的许多任务,做了很多成年革命同志不能做的工作,为加速革命进程、打倒反动派和建立新中国立下了不朽的功绩。宋振中虽然年纪小,却是白公馆监狱中的“老革命者”。

年仅八岁的烈士

尽管党组织立刻筹备起营救白公馆革命同志的事宜,并迅速实施行动、攻下白公馆,不幸的是,“小萝卜头”一家还是没能被党组织救出魔窟。

1949年1月,淮海战役结束,蒋介石被迫宣布解职下台,代总统李宗仁上台。为谋求国内和平,国共两党在北平展开和谈。作为和谈条件之一,党中央提出释放东北军少帅张学良和西北军将领杨虎城。

杨虎城将军被国民党扣押在南昌长达12年,囚禁期间,蒋介石曾数次派人劝说杨虎城公开宣布关于西安事变的所谓真相,让他公开承认西安事变是受共产党的挑拨而发动的,然而杨虎城不为所动。

为此,蒋介石恨之入骨,自然不愿同意。

1949年8月25日,蒋介石下达秘密指令,分批处决“政治犯”。蒋介石部下听命将杨虎城转移,而杨虎城将军却以为蒋介石是应党中央要求将他释放。因此,临转移前,杨虎城称宋绮云是他的秘书,要求宋绮云随他一同转移。杨虎城将军本以为可以带宋绮云一家共同离开魔窟,却没想到隐藏在美好希望之下的是特务们卑劣无耻的阴谋。随之而来的,就是一场惨无人道的屠杀。

1949年9月6日晚,杨虎城和宋振中一家三口被分批带往歌乐山下的戴公祠残忍杀害。“小萝卜头”的遗体被就地埋在小屋里。特务们为了掩盖自己的罪行,还在他的遗体上浇灌了水泥,并将地面上残留的血迹清洗掉。遗体被发现时,宋振中的手里还紧紧攥着黄显声送他的半截铅笔。

“小萝卜头”以八岁稚龄被追认为革命烈士,他短短的一生都是在这被铁丝网围起来的灰色监狱中度过的。他甚至还没能用自己的双眼看一看外面的世界,用自己的鼻子闻一闻自由的风。

“小萝卜头”曾在书上读到描绘糖果的语句,便好奇地问妈妈糖是什么味道。徐林侠心中酸涩不已,拿起一旁的盐罐子,用手指蘸取一点食盐,“小萝卜头”伸舌舔一口,便算尝过了糖的味道。也许他直到倒在一地血泊里,即将离开这世界时,仍以为糖果就是咸的。

“小萝卜头”在1949年9月6日壮烈牺牲,而这一天距离新中国的成立仅有24天,有许多人因此而悲痛地形容他“死在了黎明之前”。

但也许,他并非是死在了黎明之前,而是黎明因他而到来。

□春海