A4:副刊·龙水湖

□李小强(重庆)

大足一地在重阳节这天的一些节日习俗,至迟在宋代,就已经成为世人的一个重要时节的生活方式。石刻铭文显示,从登高到饮菊花酒等节日习俗,一直绵延在大足一地近千年之久。

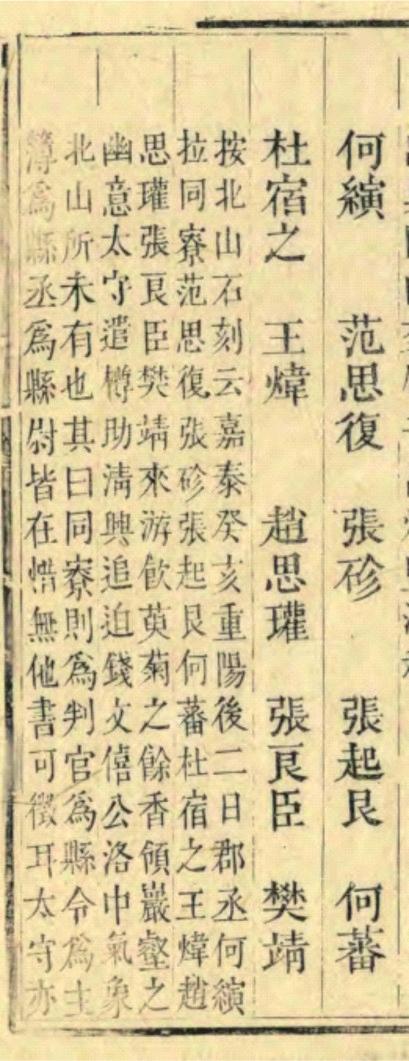

清代光绪元年(1875年)编撰完成的《大足县志》,在卷六“县令”里,记载曾刻在北山石刻中的一则游历题记,说道:在宋代嘉泰癸亥年(1205年,嘉泰五年,亦为开禧元年)的重阳日后二日,当时在昌州任职的何縯,邀约同事范思复、张起良、何蕃、杜宿之、王炜、赵思瓘、张良臣、樊靖等,一道来北山游历。他们这天在北山上,“饮萸菊之余香,领岩壑之幽意”,而当时的昌州知州也端起酒樽,以此助兴。对于这样的场景,题记最后说道“追迫钱文僖公洛中景象,北山所未有也”。此句话,说的是曾任洛阳太守的钱惟演,当时欧阳修等人才都在其幕府之内,有次他们从嵩山回,傍晚经过龙门石窟之时,大雪密集,此时钱惟演就叫来厨师和歌伎,顺时就在此赏雪娱乐,而不催促大家急于归家。也就是说,这次重阳北山游历,大有钱惟演在龙门时的品味与景象。

嘉泰癸亥年题记载的这次游历,虽然不是重阳节当日,但是明显提及与此有关。在这里,重阳节的一些传统文化习俗,得到了体验。如登高,他们从北山下到城区内,漫步走到山中,在此领略北山的幽静环境与石刻造像的艺术魅力。又如在山间登高宴饮,“饮萸菊之余香”,这里的“萸”,也就是重阳节必备的“茱萸”,因唐代王维《九月九日忆山东兄弟》其“遍插茱萸少一人”诗句,而广为被世人所知,在此时节里,既可以作为在身上插戴的一种植物,还可以将茱萸籽装入囊中,作为一种佩饰。之外,它还是古人生活中一种重要的调味品,在重阳时节与菊花酒一道,作为宴饮的常备食材,如唐代李颀《九月九日刘十八东堂集》“菊花辟恶酒,汤饼茱萸香”,也就是在汤饼里放入茱萸来加以调味,美味鲜香。而这次北山重阳游历,登高与品菊花酒等习俗一道,更是增加重阳节的氛围。这次昌州官员在重阳之际来到北山游历,应不是擅离职守,而是宋代就有重阳节放假的规定。北宋初年,宋太祖颁布诏令:“除旧制给假外,每月旬假、上巳、社日、重午、重阳,并休务一日。”

宋神宗即位后延至两天,南宋时学堂放四天。

然而,可惜的是,北山石刻的这则南宋年间重阳习俗题记,早在70年前就已不存。1955年油印本的《大足石刻志略》(作者陈习删),就这样说道,这则题记“原文见《大足光绪志》,距今八十年前犹存。旧刻何处,毁于何时,不详”。

明代,重阳登高的习俗继续沿袭。在宝顶山大佛湾毗卢道场有则明代的游人题记。记载当时身份为“承事郎重庆府推官”的卢江之、金斗、张显一行,因为“民瘼”(指民间疾苦)之事,与大足县的儒学教谕刘畋人、训导樊谦,在明代永乐十一年(1413年)的“菊有黄花之月,重阳前三日游”,这里明确记载在菊黄之际的重阳节前游览时间。其缘由,本来宝顶山石刻作为大足一地的景观,值得世人关注。再加之,他们来到大足慰问民情,恰逢重阳节这一段时间,因此,才促成了此次游历。并将其行程,铭刻在宝顶山石刻之中。

清代嘉庆二十三年(1818年)的九月九日,在大足县临时担任知县的张澍,在这一天,他偕同平日协助处理事务的“幕友”们一道,来到南山登高。

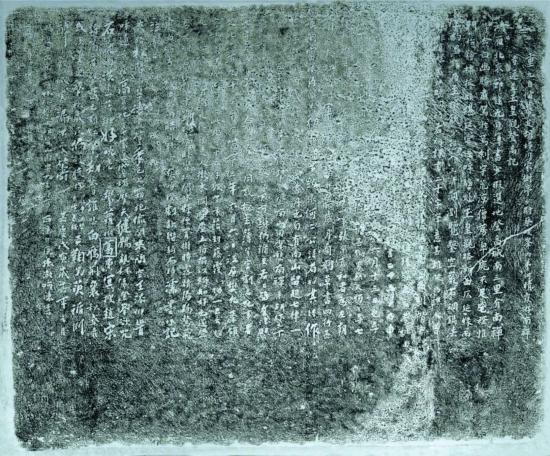

在碑记中,说道这天是“鸿雁北来节逢九”之际,经过一番山路,来到今南山石刻处,在其间徜徉于宋代时期的造像和石刻铭文之中,他们逐一细心的阅读,甚至于对南宋淳祐七年《何光震饯郡守王梦应碑》有“六百九十字”都加以细数。当晚归后,便写下此日登高经历,并作诗二首。诗中,对南山的生态景致描述道“夹路松声涌翠涛,丛篁秀色上霜袍”;记述了他们在南山访宋代碑刻的经历,诗句云“攀萝拊葛费冥搜,赵宋诗篇石壁留”,当时崖壁上藤蔓丛生,他们一行只有攀附葛藤来艰难搜寻宋代铭文;而重阳节的另一习俗也在诗中有所体现,说道“黄鞠茱萸循例醉,严城寒漏下更筹”,他们一行在此重阳时节,佩茱萸,品菊花酒,依照旧例而微醉,一直到寒气弥漫的深夜。随后,张澍的此篇游记,被铭刻在南山石刻之中,今将其碑命名为张澍书《重九日偕友登高记》。

与张澍此次重九日相关的碑刻,还有编号为第8号的“辰秀太清”碑刻,碑上大书直径为0.9米的“辰秀太清”4字,在下部刻有跋语和署歀,记载这天“嘉九日”偕友登高自己,他特别喜好该碑刻的岩石,于是,将其“削而平之”,题刻此4字。

就在南山石刻中,清代光绪三十三年(1907年),时任大足知县的邝国元,在此年重九之日登临南山,有感而写下“旷览山川有新气象,维持宇宙是大英雄”楹联,并将其铭刻在南山之上。

其实,在大足石刻铭文中,还有一些记载在重阳这天的事迹,只不过,未明显叙述节日习俗。如南宋绍兴四年(1134年),由文志捐资、李大郎摹绘、罗复明雕刻的线刻《维摩诘经变图》(编号第137号)在北山佛湾长廊之中刻就,时间为此年的“重九日”。又如,清代咸丰六年(1856年),大足人曾志敏在北山书刻“海棠香国”4字,落款署名的时间就有“重九日”。这些题刻,是否与重阳节习俗存在必然的关联,无疑是值得加以关注的信息。不过,有两点值得注意:一是题记中特意标明这一天的时间,为“重九日”,就意味着他们对这时节的认知和认可。二是这两处题刻皆在北山,他们来此加以雕刻,本来就含有登高之意。

上述几则题刻铭文,尽管在各个历史时期,但是它们都有一个共同的主题,就是具有深厚传统文化的重阳节。而在大足一地,因为石刻造像的兴起,且处在山间,因此类似于宝顶山、北山、南山等山,是古代在大足生活于此地之人,重阳节登高等文化习俗的佳地,迄今也仍是大足本地人的一个重阳习俗。