A4:副刊·龙水湖

□於菟(四川)

1

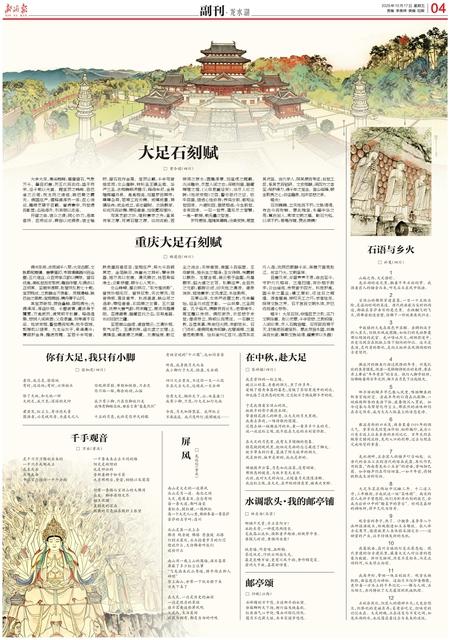

山城之西,大足静卧。

龙水湖的波光里,躺着千年石刻的梦。我循着匠人的锤音而来,听见石头在风中低语。

2

宝顶山的佛影穿透晨雾,一百一十五级台阶,是通向时间的甬道。唐代的凿痕与宋时的雨迹,都凝在菩萨垂目的慈悲里。衣袂翩飞的飞天,将舞姿刻进岩壁,仿佛下一秒就要乘风归去。

3

中敖镇的火龙在夜色中苏醒。赤膊的汉子跃入星火,任铁水溅成图腾,如他们的先祖祭奠那位殉国的武官。龙口喷吐烈火,硝烟弥漫中,历史与现实在肌肤上烙下相同的印记。这不是表演,是肉身的祭祀,是向土地祈求风调雨顺的古老契约。

4

濑溪河的鲤鱼灯游过乾隆的年号。竹篾扎就的鱼身摆尾,恍若一尾锦鲤挣脱水的束缚,要在岸上舞出“年年有余”的吉庆。执灯人脚步轻移,仿佛踏着两百年光阴,鳞片在月色下泛起银光。

5

邮亭驿的蹄声早已散入风里,唯独鲫鱼的鲜香穿越时空。清咸丰年的行商在此歇脚,一碗麻辣鲜香的鱼汤下肚,疲惫便沉入胃底。如今过客与马帮皆化作尘土,那浓烈的滋味却仍在舌尖传承,成为大足人饭桌上的活态史诗。

6

雍溪老街的口水兔,辣香裹着1919年的烟火气。食草白兔经宽油炸制、秘料煸炒,成为小川东古道上往来舌齿的共同记忆。百年光阴在觥筹交错间流转,兔肉入口的刹那,过去与现在完成味觉的重叠。

7

龙水湖畔,五金匠人的锤声叮当响起。从唐代的凿石工具到清代的练兵武器,再化作民用铁器,“西南有龙水小五金”的谚语,曾响彻巴蜀。如今锤声仍在作坊回荡,一如千年前,将钢铁锻成生活的形状。

8

大足冬菜在陶坛中沉睡三年。十二道工序,三年酿制,方成就这一坛“菜味精”。南宋的匠人或许不曾想到,他们为贮存而创的技艺,会成为后世口中的“腌菜中的茅台”。时间是最好的调味师,将平凡化为传奇。

9

观音岩的李子,熟了。沙糖李、麦李等八个品种挂满枝头,玲珑剔透如玉石雕就。农人举办采果节,邀请城里人来体验采摘之乐——这甜蜜的产业,让乡村焕发新的生机。

10

夜幕低垂,昌州古城的灯笼次第亮起。现代重建的仿古建筑里,藏着大足人对往昔的想象与致敬。新旧交融间,历史不是标本,而是流动的河,从未停止向前。

11

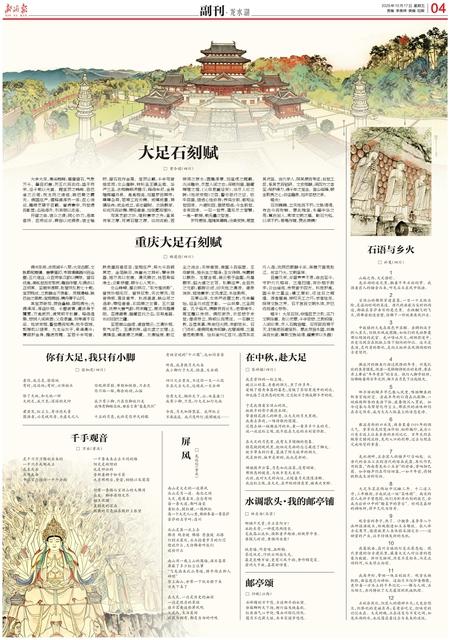

我离开时,带回一块石刻拓片。观音衣袂飘飘,面容慈悲而神秘。这拓片不仅印着佛像,更印着一方水土的千年记忆——佛与人间,石与烟火,共同铸就了大足最深的民族肌理。

12

石刻会风化,但匠人的精神不灭;火龙会熄灭,但祭祀的虔诚长存;菜肴会吃完,但味觉的记忆永在。大足的魂,正在这变与不变之间,如龙水湖的水,永远荡漾着过去与未来的波纹。