A4:看重庆

□梁平报记者谭燕

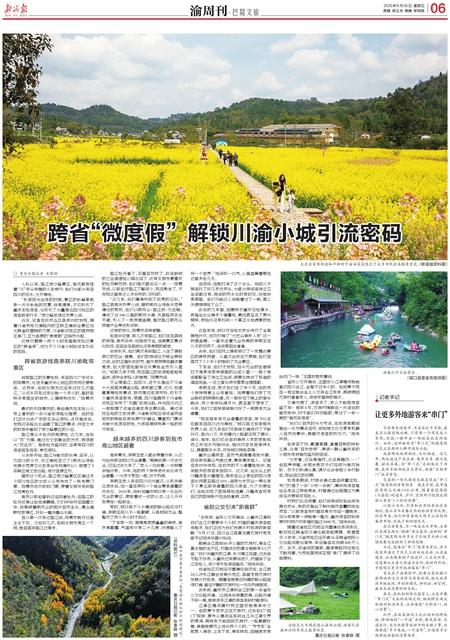

茶稻花果香,生态幸福地。金秋的梁平区铁门乡,目之所及皆是惊喜:连片的高标准农田里稻浪翻滚,白墙黛瓦的农舍错落有致,香菇大棚里务工群众忙碌不停,休闲广场上村民笑语盈盈……

谁能想到,这个如诗如画的美丽乡村,曾面临着土地碎片化、生态功能退化等诸多发展瓶颈。其华丽蜕变的秘诀,在于铁门乡以全域土地综合整治为突破口,统筹推进产业发展、人居环境整治、乡村治理等工作,奏响了“风貌美、产业兴、人民富”的三重奏鸣曲。

重塑“三生”空间

绘就风貌美的生态画卷

过去,铁门乡耕地零散破碎,最小地块仅0.01亩,难以机械化操作;废弃矿坑裸露,基础设施滞后。

改变,始于一场对生产、生活、生态空间的深度重塑。

“我们细化了梯田改造、旱地改水田、小微湿地治理、人居环境整治、道路整治等25个子项目,来实施全域土地综合整治,确保项目空间不冲突,使布局更加合理,提升土地利用效率。”铁门乡相关负责人说。

特别是在农用土地整治上,通过“小改大”、土地平整、土壤改良、灌溉设施建设等一系列工程,过去零散的小块农田摇身变成“田成方、路相通、渠相连”的高标准农田,并改建山坪塘及新建蓄水池、灌溉设施、产业道路、电力系统等产业基础设施,实现永久基本农田提质增效和保障产业项目用地需求的统一。

整治不仅限于田野。作为市级美丽宜居示范乡镇,铁门乡积极扮靓家园,从房屋立面改造到基础设施升级,从场镇功能完善到人居环境优化,全方位提升乡村“颜值”与“气质”。

铁门社区居民丁明阳家的小院就是缩影。“房子统一整修后,我还种了桂花树、李子树,打造了小花园,住着舒心又安心!”丁明阳说,因自家小院干净漂亮,他还被推选为了院落长。

同时,铁门乡注重环境整治与生态修复相结合,对废弃的坑塘、荒地、矿山进行生态治理,完成生态保护修复5700亩,昔日裸露的矿山重现绿意,闲置的荒坡变身亲子水陆乐园,进一步擦亮乡村生态名片。

土地焕发新生

激活产业兴的发展动能

整治的目的不仅是美观,更是激活乡村发展动能。铁门乡通过“村集体+公司(大户)+农户”模式,大力推进土地流转,将整治后的“良田”“良地”交由农业企业或种植大户规模化经营,让沉睡资源“活”起来,让特色产业“旺”起来。

铁门乡海拔在696—1113米之间,年均气温17℃,自然生态良好。立足高海拔生态优势,高山优质水稻成为首位产业。

梁平区瑞丰米业有限公司自2021年起就在长塘村流转土地种植水稻。去年,该公司增加流转土地面积至400亩,就是因为铁门乡全域土地综合整治后,地形更平整,更利于机械化耕种,水稻产量也有所提升。

还有铁门社区种粮大户田善高流转了300亩稻田,双桂城区小牧羊土菜馆老板李英也在铁门社区流转了290多亩稻田……像他们这样的规模经营主体不断涌现,推动铁门乡土地流转面积从2022年的800亩增至2024年的2700亩。

除了“一粒米”,铁门乡还深挖“多样特产”。在长塘村,由撂荒水塘改造而来的现代化菌菇种植大棚年产值近50万元;老鹰茶、刺梨、果蔬等特色种植业也与村集体经济紧密挂钩,形成利益联结;以及打造大白水和小白水景区、乾丰农业园,开办樱花节等,深入推进农文旅融合发展,年接待游客约10万人次,收益约3000万元,吸引了300余人返乡创业。

共享振兴成果

书写人民富的幸福篇章

产业蓬勃发展,最直接的受益者便是当地群众。

“基地离家近,干活也轻松,不仅方便照顾老人和孩子,一个月还能挣1500多元,在‘家门口’就可以挣钱!”长塘村村民江芬高兴地说。和她一样在长塘村火贸香菇基地务工的村民还有20余名。

产业发展创造了大量就业岗位。不只是香菇基地,规模化的稻田、果园、民宿、景区同样需要大量劳动力,使180余户农民得以就近务工,稳定增收。

铁门社区党总支书记、居委会主任刘国平算了一笔账:开展全域土地整治后,社区通过高山水稻种植、农家乐经营等,村集体经济年收入15万元,全村人均收入提高1000余元。

新龙村、长塘村的村集体经济年收入也分别为28万元、30万元,全乡居民人均可支配收入增长7%,群众的“腰包”实实在在地鼓了起来。

富裕不仅在于物质,还有精神与和谐。铁门乡运用“积分制”激发村民参与环境整治的内生动力;通过“评理堂”“讲理坝”等方式巧妙化解矛盾纠纷。村民从“旁观者”变成了“主人翁”,主动参与村级事务,共建共享美好家园。

正如院落长丁明阳所说:“非常荣幸,我会做好带头示范,一起让社区环境越来越好。”这种发自内心的认同与参与,正是“人民富”的深层体现。

宜居宜业,方能“和”得其美、“美”有所依。未来,铁门乡将继续以土地为墨、奋斗为笔,让和美乡村有颜更有料,让群众生活越来越美好。