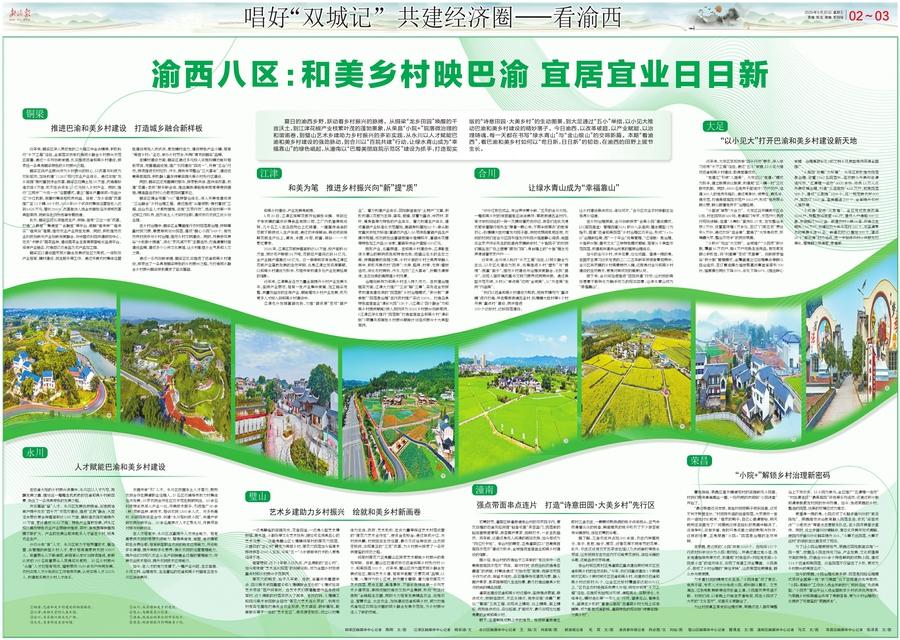

A5:青春建言 “时”刻争先 2025年重庆市大足区青年人才论坛成果选登

□大足区智凤街道杨鸿梅

大足葛根种植历史悠久,最早可追溯至唐宋时期。北山佛湾《无尽老人语录碑》记载:“一念兴时法法兴,鸟飞尘起及云腾;寂寥野寺元无事,刚与山僧种葛藤”。规模宏大、艺术精湛《千手观音》石雕中也融入了葛根元素。晚清时期,大足县令张澍重阳节登高留下诗句:“扳萝附葛费冥搜,赵宋诗篇石壁留”,更是生动印证了葛根与石刻文化的深厚渊源。富葛产业作为大足区地方特色农业产业,近年来取得了显著发展成果,成为全区农业现代化和乡村振兴的重要推动力。本报告立足全区发展大局,系统分析当前富葛产业发展优势及面临挑战,并提出针对性对策建议,旨在为本地农业产业升级和乡村可持续发展提供参考。

一、产业发展基础及优势

富葛在推动地方产业发展中发挥重要作用,得益于其扎实稳固的发展基础和多维度的显著优势。

一是在产品品质方面,具有卓越领先的竞争实力。葛根是国家首批公布的药食同源植物,袁隆平院士曾提出“南葛北参,养生佳品”的科学论断,高度肯定葛根与北方人参并驾齐驱的养生地位。张伯礼院士从药用、建材、食材、纺织原料等多维度,全面揭示了葛根的多元特性与开发潜力。2015年,富葛产业创始人秦卫东联合西南大学王三根教授专家团队,成功培育出全国首个鲜食葛根品种——富葛。该品种由野生葛根培育而来,各项营养指标表现优异,每100g含黄酮6.4mg、钾982mg、钙33.7mg、硒3.7ug,且脂肪含量仅0.1g,直接淀粉含量达普通葛根1.5倍,铁含量达7.8倍。中国工程院院士、农产品质量安全学家李培武评价其为“一种新型绿色的、安全的粮食蔬菜两用的优质农产品”。凭借卓越品质,富葛2022年入选全国特质农产品名录,成为大足区首个获此殊荣的农产品,也是全国首个纳入该名录的葛根产品。连续9年获国家绿色食品A级认证,此外,还先后荣获中国绿色食品博览会金奖、中国农产品交易博览会最受欢迎农产品奖,被中国饭店协会授予“最佳火锅伴侣”称号,是重庆市名牌农产品、巴味渝珍授权产品。目前,企业富葛产品涵盖鲜葛、鲜片、精粉、香茶等多种品类。鲜葛通过出口企业销往日本、韩国等地;鲜片供应中高端餐饮市场,主要销往北京、上海等地区;精粉供应礼品市场。2024年,大足富葛出口交易额达到4000万元,展现出良好的发展前景和市场竞争力。

二是在产业规模方面,具有科学完善的发展布局。2013年,重庆市富坡种植股份合作社在智凤街道成立,富葛产业迈入规模发展阶段。产业发展过程中,相关部门和智凤街道主动担当作为,通过积极争取政策资金支持、创新村集体经济组织土地入股模式、开展种植技术培训、大力宣传产业前景等系列举措,为产业发展提供了有力保障。目前,全区已形成“核心区+辐射区”的产业空间布局。核心种植区位于智凤街道,已建成市级富葛种植标准化示范区,主要承担品种选育、技术推广和示范引领功能。辐射带动区覆盖邮亭镇、宝顶镇、玉龙镇、高升镇、铁山镇等周边镇街,重点推广标准化种植技术,带动富葛种植。经过多年培育发展,现已形成以重庆富葛实业有限公司为龙头、多个合作社共同参与、带动数百农户种植的特色农业产业集群,成功培育市级农业产业化龙头企业1家、市级示范合作社1个、市级农业标准化示范区1个。2024年,大足区富葛种植面积已达5000亩,其中标准化种植500亩,带动区内外种植面积累计达3.3万余亩。2024年底,西南地区首个鲜食葛根加工基地一期在智凤街道建成并投产,标志着本地富葛产业向加工领域迈出了重要一步。

三是在产业效益方面,具有多元显著的增收效能。富葛产业突破传统葛根以加工葛根粉为主的单一发展模式,创新开发出全国首个鲜食葛根产品,填补了市场空白,形成了独特的竞争优势。富葛年亩产可达2000公斤,可实现亩收入1万元,纯收益达4000元,经济效益显著。产业发展采取“加工+种植”双轮驱动模式:加工端,企业通过技术创新,已规划了预制菜品、功能性食品、养生酒品、健康饮品等七大类产品矩阵,以期满足多元化消费需求。随着加工基地一期投产,预计全面达产后年产值可达4亿元。种植端创新实施“公司+合作社+种植户”的产业化经营模式,建立“七个统一”标准化管理体系(统一种源、统一种植、统一收购、统一贮藏、统一运输、统一加工、统一销售),为企业和种植户提供全方位服务。目前该模式已带动6家合作社和500余户农户参与种植。另外,产业带动就业成效显著,当前加工基地每年可提供20个稳定就业岗位,从业人员人均增收2万元,有效促进当地群众增收致富。

四是在技术引领方面,具有绿色创新的持久动能。富葛产业以技术创新为引领,以绿色发展为底色,构建起可持续发展的产业生态体系。技术创新领域,已在种植、加工等关键环节取得重大突破,累计获得25项专利技术,其中包括9项发明专利、14项实用新型专利和2项外观专利,形成了较为完整的核心技术支撑体系,为产业长效发展提供了持续动力。人才是产业发展的核心驱动力,智凤街道高度重视人才培养,与重庆工程职业技术学院合作成立“新农学校”,定向培养契合产业需求的专业技术人才,为可持续发展提供坚实人才支撑。生态保护方面,富葛产业践行绿色发展理念,严格执行重庆市地方标准《鲜食葛根种植技术规程》,全面采用脱毒种苗技术和绿色生态标准化种植模式,实现农药零使用。通过推广“沟垄轮作”、有机肥替代等技术,种植区土壤有机质含量从20g/kg提升至36.9—38.3g/kg,达国家《耕地质量等级》二级标准。同时,推行除草剂禁用制度,采用自然免耕法与“机械+人工除草”相结合,确保示范区种植基地环境达标率100%,实现经济效益与生态效益的有机统一。此外,富葛产业积极响应国家粮食安全战略,盘活近千亩撂荒地用于种植,在提升土地综合利用率的同时,促进农业生态系统良性循环,为农业绿色可持续发展探索出可复制、可推广的创新范式。

二、富葛产业发展面临困难

尽管富葛产业在多个方面优势显著,具有极强的发展前景,但种植规模、加工效能、品牌建设等方面仍存在问题。

(一)种植规模增长趋缓,原料供应存在缺口

富葛产业虽已形成一定种植基础,但规模化发展仍存在动能不足问题。一是优质原料供给与产业需求存在矛盾。符合加工标准(2斤以上富葛)的原料供应缺口约30%,企业时常面临无原料加工的困境,反映当前本土种植规模不足,优质原料供应短缺的现状。2024年区内富葛产量约2500吨,均作为原材料或初加工产品出售,附加值不高。二是种植主体组织化程度偏低。目前,区内不同种植户亩产量差异较大,按企业给予单根2斤以上富葛2.5元一斤的保底收购价计算,多数散户种植户扣除生产成本后,亩均收益约2500元。部分生产经营较好的种植户亩均纯收益可达5000—6000元,且主要集中在200—500亩规模的种植大户。分析其原因,一是受土壤等环境条件影响。二是受生产技术、经营管理水平影响。当前全区超七成种植户以家庭分散经营为主,缺乏统一规划与管理,规模化种植有待强化布局与推广。三是出现“墙内开花墙外香”情况。当前区外富葛种植规模已形成一定集聚效应,2024年,区内外富葛种植面积超3.3万亩,区内15%。相较之下,我区作为富葛原产地,在政策引导、资源整合等方面存在不足,未充分发挥本土特色产业的先发优势,亟需强化区域统筹,提升产业内生发展动力。

(二)加工效能提升较慢,链条协同有待加强

富葛产业在加工环节存在多重短板,影响产业价值释放。一是设备现代化改造进程滞后。当前加工基地自动化设备配置率不足30%,清洗、去皮、装箱等关键生产工序仍以人工操作为主,产品损耗率高达60%。深加工领域,企业已开发富葛膳食纤维粉、香茶等产品,但专业深加工设备配套不足,本地产业附加值提升受限。二是场地规模不足产业扩容受限。加工基地一期虽已建成,但面积有限,自动化设备、深加工设备引进因场地限制受阻,加工效能难以提升。产业链上下游协同发展缺乏空间支撑,限制了产业规模化、集约化发展。三是产业链协同不畅影响市场拓展。上下游企业信息沟通渠道不畅,原料供应与生产需求、产品供给与市场需求存在脱节现象。加工环节成品率仅40%,产品供应稳定性欠佳;产品销售以B端市场(企业端市场)为主,缺乏直接面向终端消费者的销售渠道,市场反馈迟缓。同时,尚未形成自主出口体系,无法直接对接国际市场,2024年出口均通过产品运往外地完成,企业出口成本增加,制约产业国际市场拓展与国际竞争力提升。

(三)品牌建设进展滞后,市场拓展存在瓶颈

作为富葛创始地,我区富葛产业品牌建设未能有效整合地方资源,品牌定位和宣传存在问题。一是品牌定位与文化挖掘不深。虽已将石刻文化等地方特色融入品牌,但缺乏系统性规划与深度挖掘,未能依托丰富的石刻旅游资源打造特色消费场景。导致即便在大足本地市场,消费者对富葛的认知也较为有限,更难以在全国市场树立鲜明独特的品牌形象,未充分发挥文化对产业的赋能作用。二是品牌传播渠道与模式受限。销售环节以B端市场为主,企业自营电商发展缓慢,线上宣传对抖音、小红书等新兴社交平台及直播带货等软营销方式运用不足;线下则依赖传统展销会、宣传海报,缺少结合地方文化旅游元素的创新营销活动。渠道拓展与模式创新的双重差距,使品牌曝光不足,市场影响力难以提升。三是健康理念宣传协同不足。富葛具有极强的保健价值,但与医疗健康、文化旅游行业跨界合作不够紧密,未形成宣传合力。缺少专业权威的科普支撑,消费者对富葛健康价值认知模糊,影响市场潜力。

三、对策与建议

针对上述挑战,亟需从“扩规模、提效能、塑品牌”三向发力,构建种植端、加工端、市场端协同发展的产业生态体系。

(一)扩规模夯基固本,激活种植发展新动能

一是强化组织领导与资源整合。成立由区农业农村委牵头,自然资源局、镇街等多部门组成的富葛种植专项工作组,建立常态化工作机制,全面摸排全区50亩以上连片撂荒地、闲置农用地,制定专项整合方案,结合各镇街发展意愿,锁定可用于拓展富葛产业发展的用地面积和发展区域,为提升区内种植范围提供基础支撑。搭建土地流转“一站式”服务平台,简化审批流程,制定统一价格指导标准并实行动态调整,保障农户权益,推动土地高效流转整合。二是加大政策扶持力度。建立政府引导、企业主导、群众参与的利益联接协商机制,找到企业、群众及村集体组织三方收益平衡点,整合用好各类涉农政策补贴,进一步提升群众参与富葛种植的积极性。如,对集中连片种植50亩以上种植大户,给予一定的土地流转补贴;协调金融机构提供低息贷款,缓解资金压力;建立优质原料订单收购机制,以2斤以上商品葛为标准,对品质优良的原料实行200元/吨收购溢价。鼓励企业与农户签订长期保价收购合同,确保原料供应稳定。三是推动集约化与服务升级。统筹成立富葛种植合作社,吸纳分散种植户入社,深化推行“七个统一”管理模式,推动富葛种植向规范化、标准化、集约化转型升级。每年开展“富葛种植能手”评选,对优秀种植户给予价值不低于5000元的农机具、农资券奖励,发挥示范带动效应。深化校地合作育才模式,联合“新农学校”开设富葛种植技术专项课程,每年开展2期培训班,定向培育50名专业技术人才,对考核合格且发展富葛种植的学员,按照相关规定给予一定的创业补贴支持,为种植规模化发展提供人力支撑。

(二)提效能优化升级,构建产业协同新格局

一是推进加工环节智能化升级。积极争取工业土地政策支持,全面梳理加工基地周边工业用地情况,为加工基地扩建提供土地资源保障。构建“政府+企业”双轮驱动资金模式,由政府产业扶持资金与企业自筹资金协同出资,同时协调金融机构为企业提供年利率低至3%的专项贷款,用于加工基地扩建和生产线智能化改造。借鉴涪陵榨菜智能化改造经验,分阶段实施加工车间改造:首年投入80万元,引进自动化清洗分选设备,运用机器视觉技术和重量传感器,实现原料精准检测与瑕疵剔除;第2—4年投资300万元,建设智能化加工车间,将成品率提升至65%,同步配备膳食纤维提取、葛根素分离设备,开发高端深加工产品;5年完成数字化管控平台搭建,实现生产全流程数据监测与智能调控。二是构建全产业链协同体系。区农技站联合西南大学专家制定《富葛标准化种植技术手册》,建立数字化管理平台,实现种苗溯源、田间管理、采收检测全流程信息可追溯;加工环节推行“优质优价”分级收购制度,特级(单根≥4斤且外观良好)、优级(单根≥3斤且外观良好)富葛分别加价0.2元/斤、0.1元/斤,配套移动端验质系统确保定级透明公正。设立富葛产业发展专项资金,制定针对性强的招商引资政策,重点引进3—5家具有较强带动能力的精深加工龙头企业,鼓励本地企业围绕龙头企业加强上下游产业协作,完善从种植、加工到销售的全产业链条。同步对接本地跨境电商平台和外贸服务企业,建立自主出口通道。三是强化校地企战略合作协同。由区委、区政府牵头,推动政府、西南大学等高校、富葛企业签订“高校+地方+企业”战略合作协议,建立定期联席会议制度,整合各方资源,在技术研发、人才培养、成果转化等方面开展深度合作。依托高校科研力量攻克产业技术难题,利用企业市场优势加速成果落地,通过政府统筹协调,为富葛产业发展提供全方位支撑。

(三)塑品牌多元营销,拓展市场竞争新优势

一是优化产品体系,强化市场供给适配性。构建三大核心产品线:开发即食富葛片、富葛脆片等休闲零食,采用独立小包装提升便携性,以大众化口味、亲民价格切入年轻消费群体及日常休闲场景;联合科研机构攻关,推出富葛膳食纤维粉、富葛黄酮胶囊等功能食品,依托科学配方与专业认证,打造差异化健康产品;整合大足石刻文创资源,将富葛特色产品与石刻艺术元素深度融合,打造中高端礼品礼盒,通过精致包装与文化赋能,满足节日消费、商务馈赠等高品质需求场景。二是创新营销模式,提升品牌市场触达率。拓展线上线下销售渠道,线下支持企业在20个重点城市盒马鲜生设立专柜,推出“火锅富葛鲜片”等场景化产品,同步在渝北、江北、沙坪坝等主城区布局3家品牌体验店,并与周师兄、珮姐等5家火锅品牌建立鲜片直供合作;线上组建10人以上电商团队,入驻京东、抖音等平台,每周开展商品直播,强化新媒体矩阵传播。策划“富葛养生季”主题营销活动,组织健康讲座、专家义诊等系列活动;联合中医、营养学专家制作“富葛解酒实验”“三高人群一周食谱”等科普短视频,通过抖音、小红书等新媒体平台广泛传播,强化富葛“解酒护肝、降三高”等健康价值认知。三是深挖文化内涵,打造区域特色品牌IP。组建由文化学者、品牌策划专家构成的专项团队,深入挖掘葛根与大足石刻历史渊源,精心打造“富葛+石刻”品牌故事,参考“故宫文创”模式,设计石刻葛根礼盒,制作宣传册、宣传片通过官方社交平台账号进行系统传播。立足富葛创始地优势,积极申报富葛国家地理标志和“中国鲜食葛根(富葛)之乡”称号,提升品牌权威性;完善品牌保护体系,加强富葛相关商标注册与维权,严厉打击假冒伪劣产品,维护品牌市场形象与声誉。