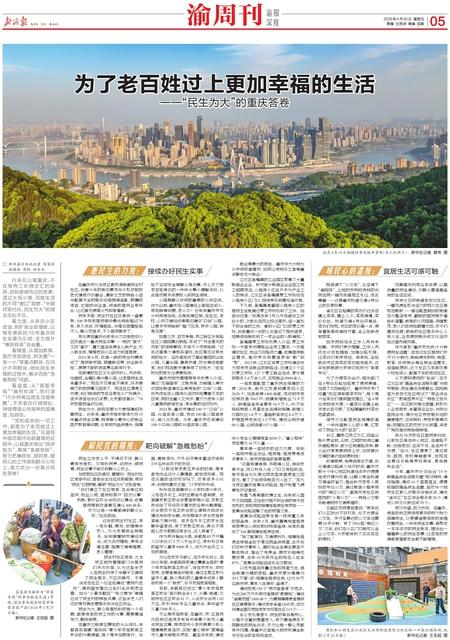

A6:渝周刊·巴蜀文旅

□重庆日报记者罗芸

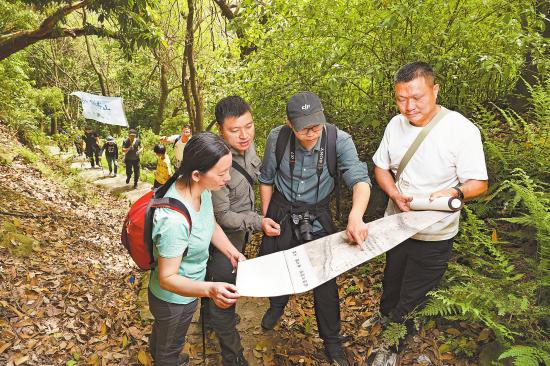

4月13日,成渝古驿道沙坪坝区中梁山段。茂密的树林间,时有时无的流水声伴着清脆的鸟鸣,让古驿道倍显寂静。

“山海渝州”探寻小队一行约20人,拄着登山杖,沿着古驿道路线攀爬。最初,脚下只是泥土小径;往树林深处走去,出现了零碎的青石板路;快到一个名叫石垭口的地方时,路上出现了一米多宽的青石板路。“找到了!”有人惊喜地大声说道。

石垭口旁的“郎关直道”石刻没有年号及落款。大家只能根据风化程度估计题刻年代,回顾明朝末年秦良玉在此大战敌军、收复重庆城的历史。

这里是成渝古驿道其中一段。西南大学历史地理研究所所长蓝勇教授曾考证,这条形成于明代的重庆至成都的古驿道,全长540公里,是明清时期四川盆地最重要的陆上通道。

“山海渝州”这支自发形成的民间探寻小队,用近一年时间,基本用脚丈量完了这条位于川渝中部的“交通大动脉”,不仅确认了一些仅存于史书上的驿道铺递位置,还呼吁当地修缮了部分路段,帮助一些保存较好的古驿道实现文旅融合发展。

重走驿道 从一个人,到一群人

时近正午,阳光透过树叶间隙,在青石板上打下斑驳的光晕,像被烛火重新照亮的史书一角。

宗培强顾不上休息,立刻将这一幕用摄像机拍下来。他被大家称为“宗导”,是探寻小队发起者。

“宗导”本是江苏人,摄影与历史文化爱好者。2011年大学毕业后,他成为规划设计师,工作地点就在佛图关附近。闲暇时在佛图关公园信步,他发现这里既是重庆城的重要关隘,也是成渝古驿道上的重要铺递“佛图铺”。

2020年,重庆日报推出大型系列报道“重走成渝古驿道”,对这条曾经连接重庆与成都的“交通大动脉”重要节点的今昔,进行了报道。

“这让我对这条古驿道有了更全面的了解,同时也觉得‘不过瘾’。”宗培强笑着说,报道囿于篇幅限制只写了重要铺递与驿站,没有详述途中每个铺递的位置,这引发了他的好奇。

去年3月18日,他背着行囊,从渝中区解放碑出发,开始了“探寻之旅”,并用相机拍下视频素材,将沿线见闻剪辑后发到多个平台上。

前5集视频里,从解放碑到沙坪坝中梁山脚下的车歇铺,宗培强孤独的身影走过繁华的街道,穿过古朴的通远门,路过开满鲜花的居民小楼……每完成一次拍摄,他要来回走好几遍。

5月16日,他收到一位网友的信息,表示看了视频想一起探寻古驿道。

这位网友叫沈祖全,是重庆市文物考古研究院副院长。此时的他,作为第四批川渝互派挂职干部,正在四川省文化和旅游厅挂职,“推动成渝地区文旅市场一体化、试点打造跨省域文旅协同发展”是其挂职工作的重要内容之一。

“成渝古驿道涉及成渝中部多个区县,是巴蜀文化旅游走廊的重要组成部分,我感觉它会是一个很好的‘抓手’。”沈祖全告诉记者,要想做好这块工作,必须对成渝古驿道有深刻的了解,才能制定出更科学的方针政策。

于是,他从线上走到线下,成为宗培强探寻之路上第一个“同伴”。

缪旭平在沙坪坝区政府办工作,曾热衷于徒步,锻炼身体也舒缓压力。相关短视频平台不断向她推送与徒步相关的视频。

“这些视频我大多直接‘忽略’。但第一次看到宗导制作的‘翻越缙云山’,我一秒不落地看完了,当即就想加入队伍。”于是缪旭平成为了探寻小队的第二十九名成员。

一路走,一路拍,一路发视频,知道“山海渝州”小分队的人越来越多。

今年1月,队伍在成都东部新区的石盘铺问路时,被“粉丝”李传根认出。李传根当即加入探寻小队,花了一整天的时间,翻越龙泉山,圆了自己“走一段成渝古驿道”的梦想。

古驿道沿线遇到的人,也成为支持大家走下去的动力。在资中,探寻小队偶遇资中地方史专家宋国英、文物保护志愿者“小雷子”等“志同道合者”,获得了不少对古驿道的新认知。

目前,“山海渝州”探寻小队已有队员100余人,不少人利用节假日跟着队伍重走一段古驿道,访古问今。此次探寻古驿道沙坪坝中梁山段,有的队员是从铜梁、合川、江津等地赶来。

重新审视 保护待定级文物

“最近大足石刻研究院告诉我,旌善桥已被纳入该区‘未定级文保单位’,我们可开心啦!”缪旭平高兴地说。缪旭平被大家亲切地称为“缪姐姐”,是探寻小队资料查找与探寻记录的重要作者之一。

去年7月6日,从永川东皋驿至大足邮亭的探寻途中,小队途经单石铺,发现一座三孔古石桥。

缪旭平查找资料发现,这座桥有多个名字。还有人称清代大足县令张澍,曾为其撰写过《大足县修单石铺旌善桥记》。

“张澍可不是一般人!”缪旭平惊叫道。有深厚历史文化积淀的她,知道他是乾隆、嘉庆时的国学大师。

为何张澍如此关心此桥?经过大量方志资料查阅,她发现这座建于1818年的桥,由四川内江人唐宗舜捐款、当地人自愿拆迁让出地块修建而成,也是张澍在大足任职期间主持新建的唯一 一座石桥。为表彰川渝人民共同的奉献,张澍决定“用旌其乐善利济之美,遂以名桥”。

发现这一史料记载后,缪旭平先后与大足区邮亭镇、区文旅委、大足石刻研究院联系。

在与大足石刻研究院联系时,该院文保工作负责人表示,旌善桥不在当地文物保护名录中。但一听说张澍的名字,对方如数家珍。不久后,对方反馈已去现场查看,并于今年3月将旌善桥列入区未定级文物保护单位。

“这让我们对沿途发现‘文物’劲头更高,希望帮助更多遗址遗迹进入保护名录。”缪旭平说。

但是更多时候,探寻小队是在不停地“追问”。

土硃铺是我市永川出城后,西向首个铺递。根据方志记载,其大致位置在明清时永川城以西5公里。但在询问时,当地没有一个人听说过“土硃铺”。

“我们在胜利路办事处堂皇坝村,前后追问了十四五个人,终于问到正在地里劳动的皮滋骥大爷。”缪旭平说,这位82岁的老人也没有听说过土硃铺,但却知道新中国成立前老田坝有一段老街,两头各有一道栅子门、一棵葱茏的黄葛古树。随着老成渝公路的通车,原来的古驿道青石板被撬去修了屋基、猪圈,黄葛树砍倒做了水车叶片。

皮滋骥提到的老田坝是典型铺递格局。再结合老田坝65岁村民张应昌提到,他家解放初分得的老房子是榫卯结构的“架子房”,最初作“栈房”用等特征,探寻小队确认他家原址,就是仅在方志上保留了地名的土硃铺。

“就这样一路走一路问,回来查找资料,我们确认了沿线铺递名称,并将路线‘落实’到了标准地图上。”缪旭平说,尽管得来不易,但探寻小队仍将路线信息、重要点位的精准坐标定位公开发布,方便所有对成渝古驿道感兴趣的“同道中人”。

重焕新生 古驿道推动文旅融合

4月14日,璧山区青杠街道清明社区。十多名工人正在沿成渝古驿道缙云山西麓的路线,铺设石板路。石板路沿线,还有几家农家乐正在加紧装修,准备在暑假前开门迎客。“这里属于我们社区第十二、十三居民小组,以前曾叫‘关口村’。过去这里没有产业,五六百名居民中,大部分人外出务工,最少时只有二三十人留守。”社区支部书记张如彬告诉记者。现在当地准备通过古驿道开发当地文化旅游资源,吸引了不少年轻人回来创业,农家乐数量有望得到进一步增长。目前,这两个居民小组返乡或吸引的外来人口已有两百多人,预计未来人数还会更多。

“这一带位于缙云山重要的关隘——老关口下,曾是繁华的驿道所在,驿道保存较好,有很高的活化利用价值。”沈祖全告诉记者。

古驿道从高新区走马古镇出来后,向西蜿蜒上缙云山。去年6月2日,探寻小队来到这一段探寻时,发现一两米宽的石板路,到高新区与璧山交界处即结束。再往西,只有荒山野草而无路径。

这一段的探寻短视频在网上引起关注。沈祖全也与璧山联系,反馈的情况得到当地重视。去年夏天,这段古驿道所在的清明社区在璧山区、青杠街道的支持下,将古驿道从荒草中“挖掘”出来,并在损毁严重的地段铺设上新的石板——两米多宽的缙云山东麓与西麓古驿道石板路重新连接起来,方便周边居民的交通往来,成为当地的“民心路”。

“现在这段古驿道有3公里长,沿途还有三道碑、‘巴县西界’等石碑、石刻,文旅开发价值大大提升。”沈祖全说。

本月9日,璧山区青杠街道、高新区走马镇等成渝古驿道缙云山段相关镇街,共同召开协作会,准备联合编制古驿道修复与文旅开发总体规划。

探寻小队在走完成渝古驿道东大路后,正在探寻另一支线东小路。在渝中区六店子到小龙坎,他们发现了东小路路线走向,并且发现小龙坎还保存了一段当时的青石板路。探寻小队认为,若这一段路能挖掘出来,可叠合半山崖线,打造山水都市游,进一步丰富重庆文旅内涵。

对此,西南大学教授蓝勇表示,成渝古驿道东大路,是明清时期四川盆地内最重要的两大城市间稳定的直达通道。为此,在他出版的《蜀道:四川盆地历史交通地理》中,东大路被列入压轴卷。

在他看来,东大路保存较好的驿道遗存大多位于山脉上,如我市中梁山、缙云山、铁岭山(位于永川区),以及成都的龙泉山。这些山脉上的道路本体、相关遗址、关隘,都有相关部分保持较完整;与此同时,沿途我市高新区的走马、荣昌区安富老街、资阳南津驿、简阳石桥等,都有保存较好的老街,也具有一定的文旅开发价值。

对于古道,蓝勇建议要保护好:距离城市近的,可提升周边生态环境,适度建成健身步道,为市民、游客提供休闲场所;在距离城市稍远的路段,可与当地特色景观或产业结合,形成观光步道。