A4:天下大足

□李美坤

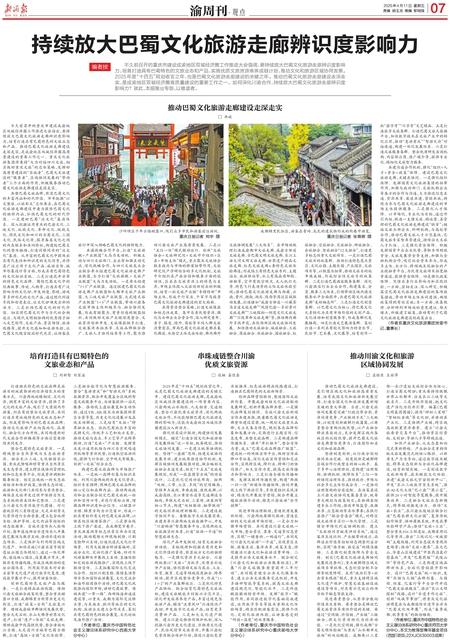

本周,本报一则《大足区出台“石刻暖新”十五条措施,让快递员等新就业群体“扎根”大足》报道,引起了关注:大足区委社会工作部等七部门联合发文,出台“石刻暖新”十五条措施,更好地服务快递小哥、网约配送员、网约车司机等新就业群体,助力超大城市现代化治理示范区建设,着力打造场景友好、人际友好、治理友好和未来友好等多元友好、“双向奔赴”的“友好城市”。

这不仅是“友好”,更是“暖心”之举。随着社会经济成分和就业方式逐渐多样化,以平台经济为代表的经济新业态逐步成为我国经济社会发展的新引擎,新就业群体也随之出现,快递小哥、网约配送员、网约车司机等这些穿梭于街头巷尾的身影,日益成为城市运转不可或缺的一环。因其就业方式灵活,覆盖范围广,人员结构复杂,学历层次差异性大,呈现出四季无休、三餐不定、高流动、易变动的突出特点。从社会治理的角度讲,互联网和数字化技术快速改变工作方式、社会交往方式、行为方式的同时,导致社会领域风险触点多、燃点低、关联度高、传导快。因而,关注、关心、服务新就业群体,是“暖心”之举,是社会治理应有之义。

新就业群体等基层群众工作生活的千头万绪,生动反映出“社会治理”之于“国家治理现代化”的分量。不禁想起今年3月5日下午,习近平总书记参加十四届全国人大三次会议江苏代表团审议时,与扎根社区工作的代表深入交流,详细询问社区人口、基层治理等情况,关心新就业群体,提出“既有管理,又有服务”的要求,谆谆嘱托“社会工作一定要加强”。牢记谆谆嘱托,在今年3月12日召开的大足区委社会工作会议上,区委书记徐晓勇要求,要聚焦新就业群体权益保障、就业创业、社会认同等急难愁盼和共性需求,优化暖“新”服务。大足出台的“石刻暖新”十五条措施,横向到边,纵向到底,干货满满,分量十足,是“中国式现代化,民生为大”的一个生动注脚。