A6:渝周刊·巴蜀文旅

□刘谦胜

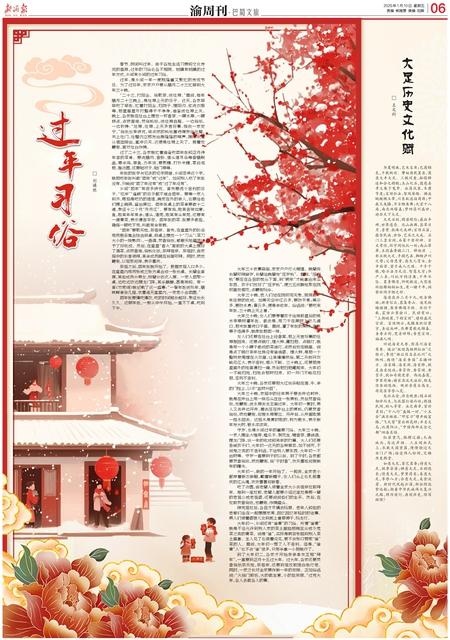

春节,民间叫过年。由于各地生活习惯和文化传统的差异,过年的习俗也各不相同。城镇有城镇的过年方式,乡间有乡间的过年习俗。

过年,是乡间一年一度既隆重又繁忙的传统节日。为了过好年,家家户户要从腊月二十三忙碌到大年三十晚。

“二十三,打阳尘。烧敬茶,送灶神。”据说,每年腊月二十三晚上,是灶神上天的日子。这天,各家早早吃了早饭,忙着打阳尘、扫院子、理阳沟、浆洗衣服等,把屋里屋外打整得干干净净,准备送灶神上天。晚上,各家就在灶台上摆放一杯香茶、一碟水果、一碟糕点,点燃香烛,焚烧钱纸,送灶神启程。一边烧纸,一边祈祷:“灶神,灶神,上天多言好事,保我一家安宁。”烧纸也有讲究,将点燃的钱纸塞进煤炭灶灶膛,关上灶门,灶膛内立即发出轰隆隆的响声,随即纸灰从烟囱排出,直冲云天,这便是灶神上天了。接着放鞭炮,面对灶台作揖。

过了二十三,各家就忙着准备吃团年饭和正月待年客的菜肴。要洗腊肉、香肠、猪头猪耳朵等香腊制品,要杀鸡、宰鱼、办年货,要熬糖、打炒米糖、蒸白泡粑、推汤圆,还要贴对子、贴门神等。

年饭的饭字与犯法的犯字同音,乡间忌讳这个字,就把吃年饭叫做“团年”或“过年”。如问别人吃了年饭没有,只能说“团了年没有”或“过了年没有”。

乡间“团年”有很多讲究。首先要选个吉利的日子,“犯冲”“逢破”的日子都不适合团年。要等一家人到齐,哪怕是吃奶的娃娃,离家在外的亲人,也要给他们摆上碗筷,留出席位。团年饭桌上的菜肴要做十二道,象征十二个月“月月红”。要有鸡,取其吉祥如意;鱼,取其年年有余;猪头、猪尾,取其有头有尾,还要有一道青菜,表示清吉平安。团年饭的菜、饭要多做些,确保一顿吃不完,叫做有余有剩。

“团年”要敬天地,祭祖宗。首先,在堂屋外的阶沿用两根条凳合拢当供桌,供桌上摆放一个“刀头”(菜刀大小的一块熟肉),一壶酒,焚香烧纸,感谢天地神灵给予了好收成。然后,在堂屋“香火”面前的大桌上摆好了酒菜,点燃香烛,烧钱化纸,祭拜祖宗。祭祖时,由家庭中的长者领拜,其余成员跪在后面叩拜。同时,燃放鞭炮,以驱邪迎祥,表示喜庆。

祭祖之后,团年饭就开始了。根据家庭人口多少,在堂屋内用两张或三张方桌合成一张长桌。长辈坐首席,其他成员分男女,按辈分依次入席。一家人团聚一桌,边吃边饮边摆龙门阵,其乐融融,甚是祥和。有一首《竹枝词》就记载了这一盛事:“一餐年饭送残年,腊味鲜肴杂几筵,欢喜连天堂屋内,一家老小合团圆。”

团年饭要慢吃慢饮,吃的时间越长越好,象征长长久久。这顿年饭,一般从中午开始,一直不下桌,吃到下午。

大年三十夜幕降临,家家户户灯火辉煌。晚辈向长辈叩拜辞岁,长辈给晚辈发“压岁钱”。据说,“压岁钱”要压在各自的枕头下面,到“明年”才能拿出来买东西。孩子们放好了“压岁钱”,便三五成群地聚在院坝里放烟花,点鞭炮玩乐。

大年三十晚,老人们站在院坝观天象,预测新一年庄稼的收成。如果天空中红云多,要防干旱;黑云多,要防水患;黄云多,便是丰收年。俗话说:“要吃来年饭,三十晚上天上看。”

大年三十晚,女人们要带着孩子给房前屋后的桃木李果树灌年饭。做法是,用刀子在果树上砍几道口,把米饭塞进口子里。据说,灌了年饭的果树,来年果子结得多,就像饭粑团一样。

女人们还要在灶台上设香案,把上天言好事的灶神接回来。还要点锅灯,埋火种,藏扫把。点锅灯,就是用一个小碟子做成的菜油灯,点燃后放在锅里。说是点了锅灯来年灶房没有偷油婆。埋火种,是把一个整树疙蔸埋在火灰里,让其慢慢燃烧,第二天刨开灰能见红火,表示吉利,烟火不断。三十晚上,还要把房屋里外的地面清扫一遍,然后把扫把藏起来。大年初一不能扫地,扫地会把财扫走。初一开门不能见扫把,否则不吉利。

大年三十晚,各家还要把大红纸条贴在猪、牛、羊的门柱上,以示“血财兴旺”。

大年三十晚,家庭中的壮年男子要去井边封井。就是在井台上用一块石头压住一张冥钱,然后焚香烧纸,放鞭炮,送水神去龙王庙过年。大年初一寅时,男人又去井边开井,揭去压在井台上的冥钱,仍要焚香烧纸,燃放鞭炮,迎接水神复位。开井后,从井里取第一担水回去。这担水是寅时取的,称为银水,表示新年发大财,银水滚滚来。

守岁,也是乡间过年的重要习俗。大年三十晚,一家人围坐火堆旁,嗑瓜子,剥花生,喝香茶,猜谜语,摆龙门阵,谈一年的收成和来年的打算。大人们还要告诫孩子们,大年初一这天的各种禁忌,如不说死,不说鬼之类的不吉利话,不给别人要东西,大年初一不出财等。守岁一直要到子时以后。到了子时,各家都要焚香烧纸,燃放鞭炮,烧“子时香”,欢天喜地迎接新年的曙光。

大年初一,新的一年开始了。一起床,全家老小都穿着新衣新鞋,戴着新帽子,女人们头上也扎起喜庆的红头绳,欢欢喜喜迎新春。

吃了汤圆,由老辈人领着全家大小去祖宗坟前拜年。每到一座坟前,老辈人都要介绍这座坟是哪一辈的老祖公或老祖婆,还要说说他们的生平。然后,在坟前焚香烧纸,放鞭炮,作揖磕头。

拜完祖坟后,各自才尽情去玩耍。老年人和他的老哥们坐在一起摆摆家常,回忆回忆年轻时的往事。男人们领着婆娘儿女到街上看耍狮子,玩龙灯。

大年初一,乡间还有“偷青”的习俗。所谓“偷青”就是不经允许到别人家的菜土里掐把豌豆尖或冬苋菜之类的青菜。说是“偷”,实际是明目张胆到别人菜土里拿。主人见了也装着没见,更不会张口骂那“偷”菜的人。据说,大年初一骂了人不吉利。但是,“偷青”人“也不会“偷”很多,只用手拿一小把就行了。

到了大年初二,各家才开始走亲串友互相“拜年”,一直要到正月十五过大年。过大年,各家还要焚香烧纸祭天地,祭祖宗,还要到祖坟前挂白色灯笼。同时,一家之长对全家要作新一年的安排。正如俗话说:“火烧门前纸,大的做生意,小的捡狗屎。”过完大年,各人去做各人的事。