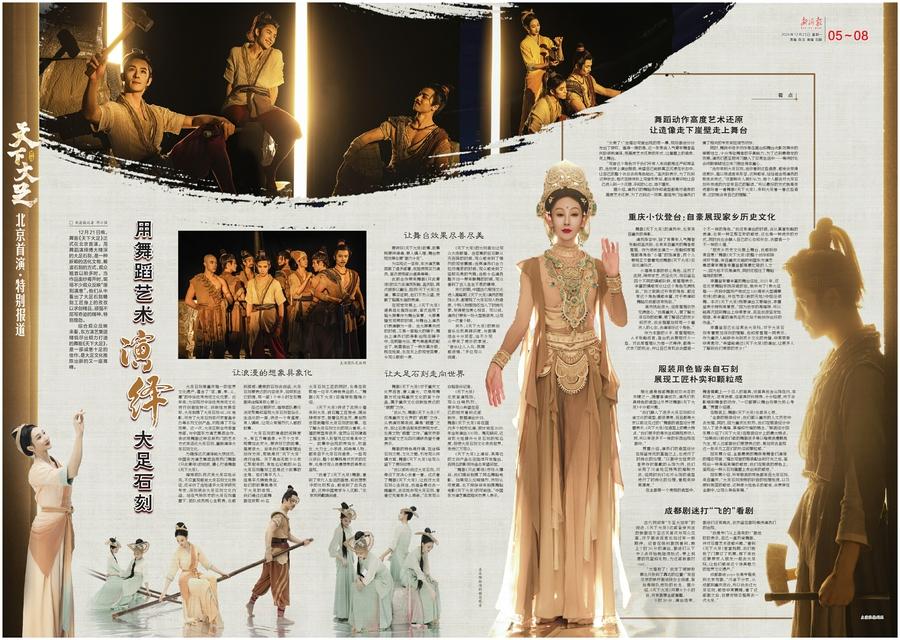

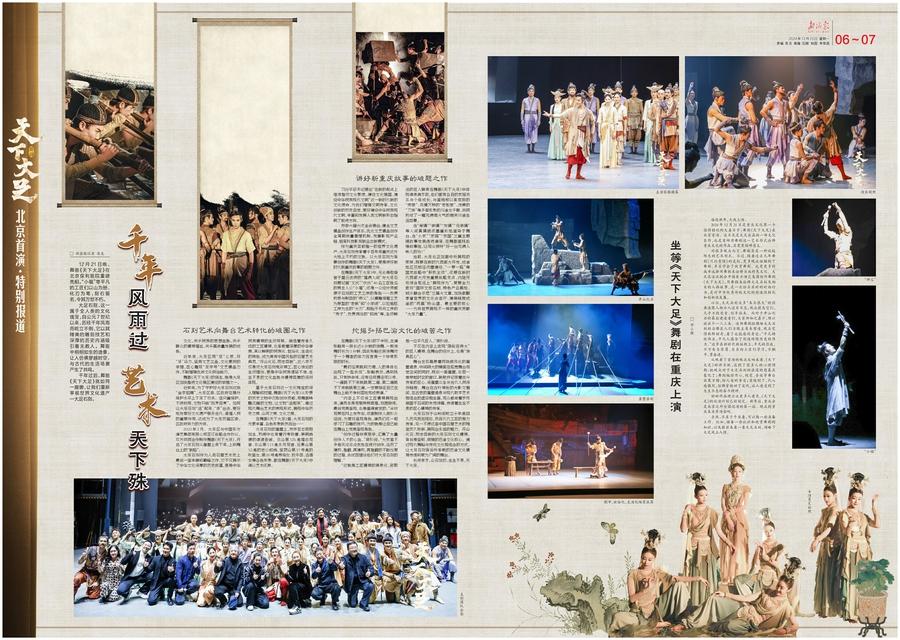

A6~A7:舞剧天下大足北京首演·特别报道

□新渝报记者陈龙

12月21日晚,舞剧《天下大足》在北京保利剧院重磅亮相。“小福”等平凡的工匠们以山为册、化刃为笔,刻石留名,令其万世不朽。

大足石刻,这一属于全人类的文化瑰宝,自公元7世纪以来,历经千年风雨而屹立不倒,它以其精美的雕刻技艺和深厚的历史内涵吸引着无数人。舞剧中栩栩如生的造像,让人仿佛穿越时空,与古代的生活场景产生了共鸣。

千年过后,舞剧《天下大足》就如同一扇窗,让我们重新审视世界文化遗产—大足石刻。

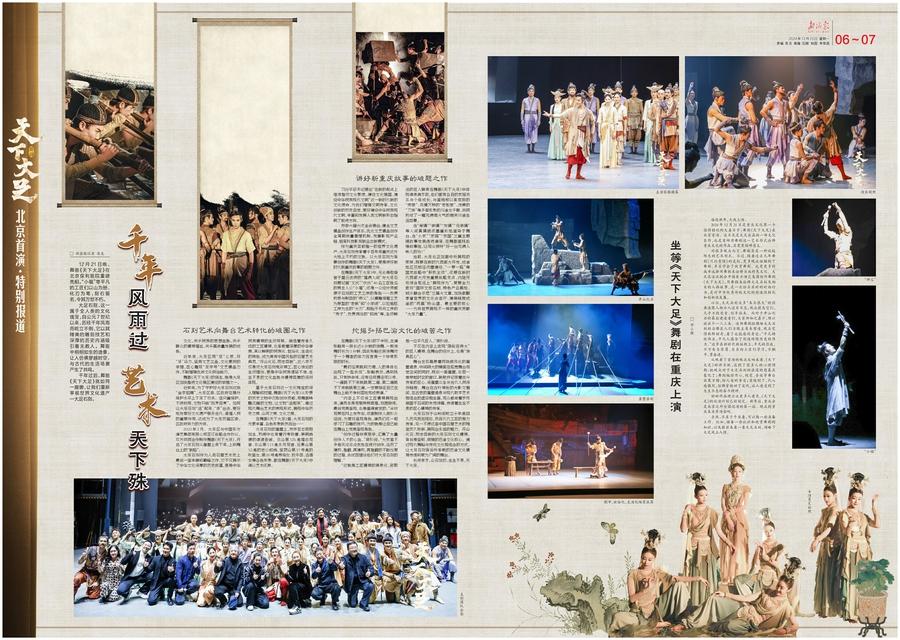

石刻艺术向舞台艺术转化的破圈之作

文化,关乎民族的思想血脉,关乎群众的精神福祉,关乎高质量发展的成色。

近年来,大足区用“足”心思,开“足”马力,坚持文艺立品、文化惠民的举措,匠心雕琢“足字号”文艺精品力作,不断增强优质文化供给能力。

舞剧《天下大足》的诞生,就是大足区加快推进文化强区建设的举措之一。

近年来,为了守护好大足石刻这块“金字招牌”,大足区委、区政府在提升保护水平上下足了功夫。但只重保护、不讲利用,文物只能“孤芳自赏”。如何让大足石刻“活”起来、“走”出去,更好地发挥好文化遗产服务当代、造福人民的重要作用,这成为了大足历届区委、区政府努力的方向。

2023年2月。大足区与中国东方演艺集团有限公司签订战略合作协议,双方共同合作制作舞剧《天下大足》,开启了大足石刻从崖壁上走下来,上到舞台上的“新路”。

大足石刻作为人类石窟艺术史上最后一座丰碑和巅峰之作,它不仅展示了中华文化深厚的历史底蕴,更是中华民族精神的生动写照。凝结着传承久远的工匠精神,也承载着深厚的中华审美,其以鲜明的民族化、世俗化、生活化的特色,成为具有中国风格的石窟艺术典范。“开山化石,励志图新”,这八字不仅是对大足石刻鬼斧神工、匠心独运的生动描绘,更是中华民族绵延不绝、生生不息的文化血脉与精神图腾的深刻体现。

基于大足石刻这一文化瑰宝的深入理解和挖掘,舞剧《天下大足》从珍贵的历史文物中汲取创作灵感,用舞剧唤醒沉睡的文物,让文物“活起来”,通过现代舞台艺术的表现形式,展现中华历史之美、山河之美、文化之美。

在舞剧《天下大足》里,大足石刻的元素丰富,各色形象跃然而出——

大足石刻的崖壁上,市井百态栩栩如生,热闹中也有着行孝扬善、崇明尚德的谆谆告诫。北山第125龛媚态观音、北山第113龛水月观音、石篆山第12龛的志公和尚、宝顶山第17号龛的吹笛女、第20号龛养鸡女、牧牛图、沽酒女等各色形象,都在舞剧《天下大足》中得以艺术还原。

讲好新重庆故事的破题之作

习近平总书记提出“在新的起点上继续推动文化繁荣、建设文化强国、建设中华民族现代文明”这一新时代新的文化使命,为我们增强文明传承、文化创新的历史自觉,更好建设中华民族现代文明,丰富和发展人类文明新形态指明了前进方向。

市委六届六次全会提出,健全文艺精品创作生产体系,优化文艺精品创作全周期质量管理机制,完善影视产业链,培育科技影视新业态新模式。

作为重庆目前唯一的世界文化遗产,大足石刻传承着千百年来重庆这片大地上不朽的文脉。以大足石刻为背景创作的舞剧《天下大足》,更是讲好新时代新重庆故事的破题之作。

在舞剧《天下大足》中,无论是取谐音于星云法师的“福满人间”与大足石刻题记里“文氏”“伏氏”46名工匠姓名的男主人公“小福”,还是一众设计灵感源于石刻的工艺工序的角色——负责构思与制图的“师父”、以精雕细磨工艺为原型的“老铁”和“小学徒”、以拉粗胚工序为主的“大力”、脱胎于书丹工序的“秀才”、负责测绘的“和尚”等,生动鲜活的匠人群像在舞剧《天下大足》中体现得淋漓尽致,他们都有各自的家庭关系与个体成长,与温婉却以柔克刚的“师娘”、风情万种的“老板娘”、泼辣的“刀妹”等多面形象的川渝女子群,共同构成了一幅充满烟火气的南宋川渝生活图景。

当“爱情”“亲情”“友情”“兄弟情”等人间真情被浓墨重彩地渲染于舞台,当“小家”“家园”“家国”三重主题随故事发展递进演绎,在舞剧里挑战强叙事性,让观众惊呼“好一台充满人味儿的戏!”

当前,大足也正如剧中所展现的那样,既要在新时代西部大开发、成渝地区双城经济圈建设、“一带一路”等国家战略中“积极主动”,还要在新时代西部大开发重要战略支点、内陆开放综合枢纽上“展现作为”,更要全力做好“国际文旅名城、特色产业高地、城乡融合示范”三篇大文章,加快做靓享誉世界的文化会客厅、建强链接成渝的“两高”桥头堡。最主要的核心——为向世界展现不一样的重庆贡献“大足力量”。

挖掘弘扬巴渝文化的破茧之作

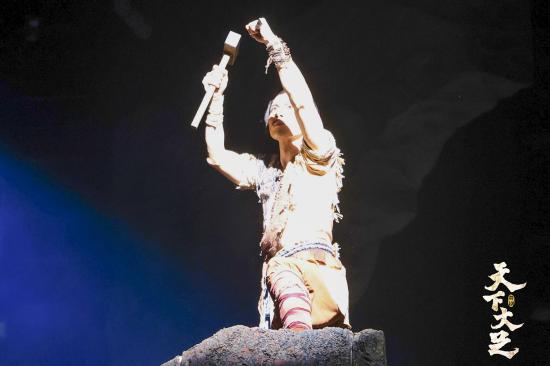

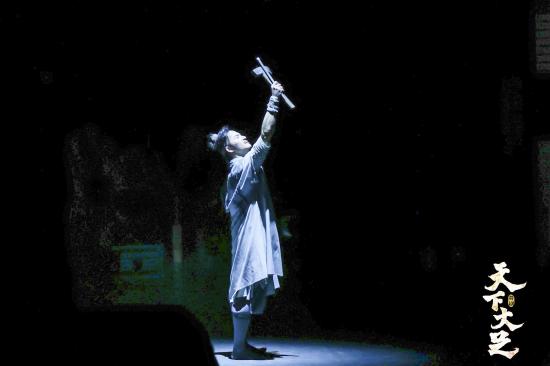

在舞剧《天下大足》的下半场,主演张翰有一段长达6分钟的独舞,一般独舞时长为3分钟,因此张翰这段独舞对于一个舞者的体力而言是一个非常极限的时长。

“最初经常跳到力竭,人的身体也出现了一些状况”,张翰表示,遇到挑战,只有拼命练,没有任何捷径可以走,“一遍跳不下来就跳第二遍,第二遍跳不下来就跳第三遍,一定要保证自己在舞台上能干净利落地完成表演。”

“内容上不仅将工匠精神展现出来,演员本身克服种种困难,刻苦排练,最后完美呈现,也是值得肯定的。”采访视频在网上发布后,该剧制作人吴杉介绍说,为更好呈现角色,演员们还一起学习了石雕的技巧,为的就是让自己能在舞台上完美呈现角色。

“创作过程非常艰辛,汇集了大量创作人才的心血。”吴杉说,“大家差不多每天没日没夜地在进行创作,经历了建构,推翻,再建构,再推翻的不断反复的过程,去试图描绘他们对大足石刻的理解。”

“这就是工匠精神的具象化,致敬每一位平凡匠人。”吴杉说。

不仅在内容上体现“隐秘而伟大”的匠人精神,在舞台的设计上,也是“独具匠心”。

舞台左右高悬着两块被风化的崖壁造像,中间硕大的镜面在拓宽舞台视觉空间的同时,既似一面崖壁,也若一扇穿越时空的窗口,映射并记录着古今传承的匠心,将崖壁众生与当代人民深刻链接。舞台在古朴神秘的光影交错间,在古老的崖壁造像与现代数字艺术相结合的虚实相生里,观众感受着岁月凝固于石间的未完诗篇,传递着生生不息的匠心精神的传承。

大足石刻于山岭间屹立千年虽因久历风雨而斑驳,然而代代工匠的接力传承,无一不使这座中国石窟艺术的瑰宝历久弥新,展现出永恒的魅力。开山化石、励志图新的大足石刻文化精神,背后是坚韧、顽强的巴渝文化核心。通过现代舞蹈与传统文化相结合的方式,让大足石刻背后所承载的巴渝文化精神传递到更为广阔的舞台。

长河有尽,山石如初,生生不息,天下大足。

坐等《天下大足》舞剧在重庆上演

□邓小强

临近新年,大戏上演。

2024年12月21日是重庆文化界一个值得铭记的大喜日子:舞剧《天下大足》在北京首演。这不光是大足出品的一部文化巨作,也是首部用舞剧这一艺术形式诠释重庆文化的作品,具有里程碑意义。

对很多观众而言,舞剧算是一种比较陌生的艺术形式。不过,随着过去几年舞剧《只此青绿》的走红,更多观众接触到了舞剧,并且学会了欣赏舞剧。也有更多的城市选择用舞剧来诠释当地特色文化。大足区这次联合中国东方演艺集团创作舞剧《天下大足》,用舞蹈来诠释大足石刻及相关的人物故事,是一次恰当其时的时尚行为,是对中华优秀传统文化的创造性转化和创新性发展。

以往,大足石刻众多“来头很大”的经典造像人物令人过目不忘,观众提及它们,几乎不假思索、信手拈来。而对于开山化石的幕后建造者们,大家却知之甚少,难以说出个一二三来。这部舞剧把雕琢大足石刻的石雕匠人们当做主角来塑造,观众觉得新鲜好奇,看了也能感同身受:“平凡铸就伟业,平凡人蕴含了创造辉煌历史的伟力。”迈步在新时代新征程上,平凡的你我,不可妄自菲薄,自当向工匠们学习,不躺平、勇奋进。

从观看了首演的观众反响来看,《天下大足》好评不断,达到了很多人的心理预期:把观众对于大足石刻的浪漫的想象具象化了;舞蹈编排用心,视觉、音效等舞台效果不错,给人美的享受;意境到了,代入感强烈,仿佛穿越回了宋代,让人感受到了生生不息的奋斗精神。

好的作品理应让更多人看见。《天下大足》的巡演计划已经制定。新年后,重庆会是北京之外全国巡演的第一站。观众到重庆来坐等演出吧。

当然,不至于干坐着,可以做一些准备工作。比如,储备一些认识和欣赏舞剧的知识,以及提前来看一看大足石刻,领略下大足风土人情。