A6:渝周刊·乡村振兴

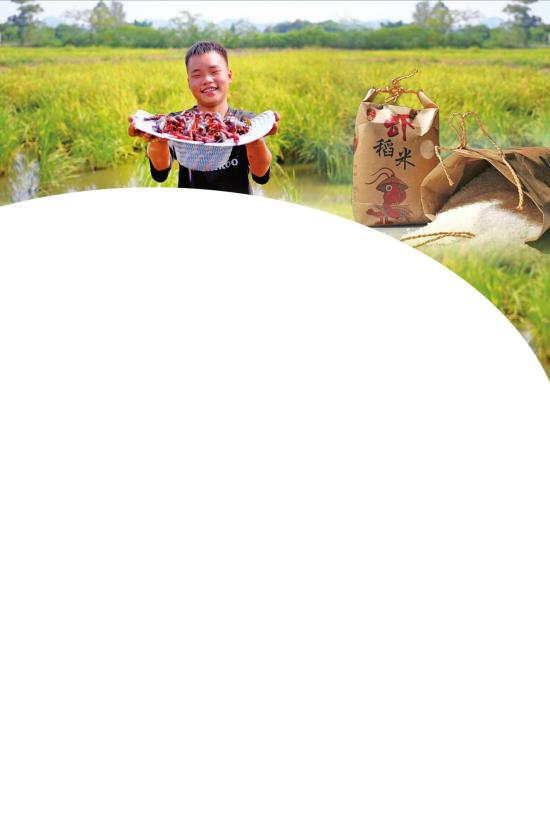

大足冬虾基地,村民喜获丰收。

大足逐步打造“大足渔米”品牌,该品牌的大米绿色、有机,深受市场喜爱。

集聚稻虾产业人才2万余人,实现稻虾产业养殖面积3年3倍增,年平均亩产水稻700斤—800斤、小龙虾300斤—400斤,小龙虾总产量达到全市1/3……

近年来,大足区深入贯彻绿色发展理念,牢牢扛稳粮食安全重任,坚持“以渔促稻以渔稳粮”总思路,大力发展稻渔综合种养产业。全区以稻虾养殖为主,并示范推广了稻鱼、稻蟹、稻鳖等综合种养模式。今年,大足区累计建成稻渔综合种养基地7.13万亩,稻田水产品产量4568吨,综合产值超2亿元。

“一水多用,一田多收”,一直以来是大足区的种稻传统。据《大足县志》记载,早在1987年前后,大足就发展出稻田生态工程,建有鱼凼式的稻田123.33公顷。其鱼凼式稻田养鱼技术位居全国前列,曾被誉为大足农业三绝之一。到了新时代,面对实施乡村振兴战略中的痛点、难点,大足区再次守正创新,在原有“稻+”生态养殖基础上,注入新的力量,实现产业迭代升级,达到既保粮食安全,又让农民增收致富的效果。

创新组织设置,把党组织建在产业上。过去“稻+”产业虽是大足的主导产业,但一直未能有效整合产业链上资源、形成规模化的“稻+”产业集群效应。“要想火车跑得快,全靠车头带。”为充分发挥党组织在产业发展中的组织效能,2022年,大足把党组织建在“稻+”产业上,构建出1个“稻+”产业联合党委和N个产业链上党支部,形成了“1+N”的党组织领导体系,联合党委统筹协调、具体推进,联合党支部每月通过共过组织生活、开展“稻+”产业集体调研等促进资源共享、增强发展合力,切实把党员组织起来、把人才凝聚起来、把群众动员起来,切实把党的组织优势转化为产业发展优势。同时,政府部门连连出台利好政策,先后出台了《稻渔产业链实施行动计划(20232027年)》《支持农业产业发展七条政策》《乡村人才培育工程实施方案》等政策10余项,为产业接续发展提供了源源动力。目前,集种业培育、原料处理、分级包装、冷链物流、电商推广、品牌打造等于一体的“大足稻渔”全产业链已基本形成,以“大足冬虾”“大足邮亭鲫鱼”“大足渔米”为代表的区域品牌也正通过巴蜀旅游文化节、电商推广渠道等不断“走出去”。

汇聚智力资源,将人才育在产业上。“稻”与“渔”循环共生,是大足稻田生态种植的“灵魂”——水稻能为田中的鱼、虾提供好的生存环境,而鱼、虾的残饵粪又能为水稻提供有机肥料。然而在实际的稻虾养殖中,大足农户长期面临着小龙虾产量低、“壳多肉少”“五月瘟”以及反季节供应等难题。为解决养殖难题,大足区全职引进西南大学水产养殖专业博士袁建明成立鲸智(重庆)智慧农业科技有限公司,柔性引进重庆市科技特派员、西南大学教授等20余人,组建大足小龙虾产业“博士顾问团”,通过校企地合作、项目支持、联合攻关等方式,以点带面有效破解长期困扰农户的水草管理、水质调节、饲料投喂等系列养殖技术问题。目前,在大足区,小龙虾平均亩产已从原来的几十斤提高到400斤,全年肉质饱满、满肉率高达95%以上,中大虾比例高达90%以上。在袁建明的带领下,“大足冬虾”成功填补了市场空白并且比外地虾卖得好,价格更高。

推动共建共享,让农民富在产业上。为让更多农民挑上“稻+”产业发展的这把

“金扁担”,大足区不断完善利益联结机制,通过“企业+农户”“公司+科研院校+农户”“现代农业园区+合作社+农户”等运营方式,不断把“资源变资产、资金变股金、农民变股东”,尽可能让更多农民参与进来。其中最为典型的是大足区龙石镇发展出的“共富共养”模式。稻虾产业是龙石镇的“一镇一品”产业,全镇有8000亩稻虾田,年产值4500万元,其中养殖大户25户、散户1000余户,在龙石镇,80%的农村居民都在养殖稻虾,同时由于当地稻虾养殖成本小、风险低、见效快,对劳动力要求不高,超70%的散户为当地留守老人及留守妇女。据统计,当地一名普通稻虾农户每亩稻虾田比起过去纯稻田可增收4000元—5000元,同时粮食产量不受影响,这大大增加了当地村民种水稻、养稻虾的积极性,村里不少外出的年轻人也纷纷返乡,学习并发展起稻虾产业。

目前,大足区已建成千亩稻渔基地8个、百亩以上稻渔基地103个。“下一步,我们将结合丘陵山区高标准农田改造提升示范项目建设,以大安现代农业园区西部片区、东部片区隆平五彩园区为核心,辐射其他镇街,到2027年在全区发展稻渔基地20万亩。”大足区农业农村委渔业科负责人曾勇介绍,当前正重点围绕全面提升产业标准、提速打造公共品牌、着力搭建销售平台、加快实施重点项目,推动大足稻渔产业迭代升级,实现“稻+渔+休闲垂钓”一体化发展。

虾博士的“稻田经”

谢盛刚(左)在观察村民稻虾田后,叮嘱村民注意事项。新渝报记者余佳摄

“谢博士,你帮我看看我的虾田有没有问题?”“一定要掌握自然规律,在合适的时间下虾苗,让虾苗成功避开他们的天敌……”12月4日下午,大足区龙石镇白土村3组的稻虾田里,该镇小龙虾养殖“技术顾问”谢盛刚正在察看村民们的虾田情况,今年已经71岁的村民杨秀青赶紧上前询问,谢盛刚耐心解答。

谢盛刚因为有着自己的一套养虾方法,被大家称为“虾博士”,他给自己的这套方法取名为“遵循自然规律循环养殖法”,并按养殖时序提炼总结了8项重点工作。按照这套土方法养殖,村民们纷纷走上了增收致富路。

谢盛刚之所以拥有独家养虾“绝技”,还得从他小时候说起。

水田里长大的孩子

大自然是他的乐园

谢盛刚是一名“80后”,出生在一个并不富裕的农村家庭,早早地学会了吃苦,插秧、晒谷、割麦等农活都不在话下。生活虽苦,但乐天派的他总是在苦中作乐,把大自然当成了他儿时的乐园。

水田,对他来说,是最熟悉不过的地方了。他觉得水田是个神奇的生命之地,水生物能在这里生长,为人类提供了丰富的食物。他常常趴在水田边、踩在田泥里,看植物、动物的生长过程。久而久之,谢盛刚养成了细致观察的习惯,黄鳝、泥鳅、田螺、小龙虾何时出动、爱待在哪里、在哪种环境下生长得最好……他都了如指掌。聪明好学的他对大自然充满了好奇,通过观察总结,熟悉了大自然的规律和各种动物的习性。

2010年,曾与水生物打过多年交道、在外打拼返乡的谢盛刚回到家——龙石镇凤凰村。能做什么工作呢?起初,迷茫的谢盛刚只能像儿时那样整天腻在田间地头,以抓小龙虾或泥鳅来打发时间。

“你可以多抓些野虾子去卖啊,市场上5块、8块钱1斤都有人要!”隔壁白土村的李一良给迷茫中的谢盛刚指明了方向,还将他的虾笼无偿借给了谢盛刚。

摸着石头过河

蹚出一条“稻虾共生”路

“千里长堤,溃于虾穴。”水田中的小龙虾在那时如旱地麻雀般惹人厌,龙虾爱打洞且能把田埂打穿,一旦水田里虾多了,田里的水便会在一夜之间全部漏光,村民巴不得有“专人”来治这些爱搞破坏的小龙虾。

在大伙的支持下,谢盛刚开始大面积捕虾。他和小龙虾的作息保持一致,大多在夜间活动,那是观察龙虾的最佳时间。哪个地方虾多,哪个地方虾好,他都一一做上标记,总结出规律。“土壤和环境不一样,养出来的虾就不一样,稻田虾比其他地方出的虾都要好,水田越肥沃,虾的品质越好,臭水沟里长不出虾”“一块田里满是蜻蜓幼虫就别下笼子了,虾早被吃光了”……4年的“捕虾生涯”让谢盛刚找到了摆脱贫困的“门路”,更让他摸清了小龙虾的自然生存法则。

2015年前夕,小龙虾的身价一路飙升,一斤虾可卖到10元—15元,这让谢盛刚萌生了养小龙虾的念头。“养虾门槛低、周期短、利润高,我感觉我能养好。”对于养虾,谢盛刚很自信,目标很明确,“要养就养‘稻田虾’,稻与虾循环共生,虾产量高、品质好。”

就这样,谢盛刚找亲戚租了10余亩地,信心满满地走上了稻虾共生循环养殖路,成为了镇上“第一个吃螃蟹的人”。

可喜的是,第一年产出的稻虾个头大,产量也不错,谢盛刚赚到了第一桶金——3万元。“这下算是找到门路了!”第二年,他又延续了同样的养殖方法,然而当次年收虾时,田里的虾却大量减产。同样的养殖模式为何会遭遇“滑铁卢”?谢盛刚一时纳闷,但很快他便在田间找到了答案。他发现水田里的福寿螺、鳝鱼比去年多得多,而这些水生物都是小龙虾的天敌。“第二年虽然是同样的养殖方法,但水田的土壤环境与第一年大不相同,必须恢复到第一年的环境,要晒塘,晒干过的新田,几乎没什么天敌幼虫!”谢盛刚回忆道。

第三年,谢盛刚吸取教训,顺应稻田中生物生长的规律,为小龙虾摸索出一套躲避天敌的方法:8月稻谷秋收前,把田水放干,让种虾在田间打洞产卵,田间上水的时间不能太早,因为7月—9月上旬正是蜻蜓“点水”产卵的季节,脱离母体的虾苗遇到蜻蜓幼虫时就会被吃掉。

就这样,谢盛刚在一次次失败与尝试中探索出自己独有的“遵循自然规律循环养殖法”,即按照稻谷与龙虾以及其他相关的动植物生长规律,适时种收稻谷和养殖龙虾。有了这套科学方法,加上谢盛刚勤劳苦学,他的稻虾养殖规模越来越大,越来越多的人跟着他养虾、邀请他去传授经验。

乐当免费技术顾问

带领村民养虾致富

2019年,龙石镇大力发展稻虾产业,谢盛刚当起了龙石镇免费的养虾顾问和稻虾收购员,还给村民们梳理总结了一份“养殖攻略”。

有人建议他承包更多土地,发展养殖基地。忆苦思甜、心怀感恩的谢盛刚却另有想法:“承包土地,村里的留守老人一年一亩地最多能赚几百块,大伙儿一起养虾就远远不止这个数,要富一起富!”正是从这一年开始,大量村民跟着谢盛刚养虾,开启了当地全域养虾的“散养模式”。

“谢盛刚教我们养虾,又肯讲又肯付出!我养虾的第一年,他接连几天上门来给我指导,见我田里是光的,还把伊乐草送给我,不收我钱。”说起谢盛刚带领乡亲们养稻虾,今年60岁的李文仲充满了感激,三年前,看见大伙儿养虾有赚头,他果断把葡萄田改成了稻田,跟着谢盛刚养虾。“今年我有4亩稻虾田,不算稻谷,光是虾子就卖了2.6万元,我一个退休老头子,守到这样一块田,很满足了。”

谢盛刚坦言,养虾顾问并不好当,少数村民没有按照攻略养殖,这让他十分担心,生怕村民养殖不当而亏损。例如一些村民十分看重虾,却忽视稻谷。“稻与虾共存,虾的排泄物能被稻谷吸收,水体就不会脏臭,同时虾又能把稻田里的虫子作为食物。”谢盛刚告诉记者,今年龙石镇一养殖大户每亩稻虾卖到了8000元—9000元的价格,稻谷产量达到了1268斤/亩(高于全区平均水平),“稻+虾”的方式实现了1+1>2的效益。

从稻谷到虾苗,再到成虾,龙石镇的稻田里处处长满宝,而村民们随时都能将宝贝“变现”,一年到头都有收益。在龙石镇,每次赶集,村民们都提着一桶小龙虾,排着长队到谢盛刚那里换钱。“无论个头大小、数量多少,他都通通收下,现场结现。”李文仲说。据谢盛刚介绍,从去年11月到今年12月,他买进卖出的数额达4000万元。经分级筛选后,这些虾销往重庆、成都、北京、上海等城市,有效规避了全域养虾产品过剩的风险。

如今,在谢盛刚等土专家的带动下,龙石镇已发展“稻虾”产业8000余亩,年产稻虾900余吨,产值达4500万元。

“在我最困难的时候,是乡亲们帮助了我,所以当我事业有成了,我应该回报社会,更应该关爱老人,特别是家庭困难的老人。稻虾产业正是发展得好的时候,应该让更多老百姓分一杯羹,如果老年人自己有了收入,晚年生活就更加有获得感、幸福感、安全感。”谢盛刚说,这既是他带动村民养虾致富的初衷,也是他内心最真挚的渴望。

良法催生良效

稻在田中长,虾在水中游。“稻虾”共作,一水两用、一田双收,形成绿色循环生态圈。这样的种养结合新模式能降低传统种养模式效益下降的风险,在实现经济效益和社会效益的同时,带动更多农户加入其中,从而开启稳粮、丰产、富农、惠民的新局面。

曾经,村民们守着传统的农业模式,辛勤耕耘却收益有限。随着“以渔促稻、稳粮增效”生态循环农业模式的兴起,一切都发生了变化。

就拿大足区来说,全区以“稻虾”养殖为主,并示范推广了“稻鱼”“稻蟹”“稻鳖”等综合种养模式。今年,大足区累计建成稻渔综合种养基地7.13万亩,预计综合产值超2亿元。尤其值得一提的是,“稻虾”产业养殖面积3年3倍增,产值稳定增长;今年龙石镇一“稻虾”种养大户每亩稻虾卖到了8000元—9000元的价格,稻谷经测产达到了1268斤/亩(高于全区平均水平),充分验证了1+1>2的效益。

这是大足区在农业发展的道路上不断探索创新的结果。

良种、良田是农业高质量发展的基础,配上良法才能发挥更大效能。这些良法往往来自于农业生产一线的反复实践,经过科学分析、不断完善,形成标准和模式,再回到生产实践中去。正是有了良法的保障,农业才能够不断提高生产效率、增加农民收入,从而保护和激发广大农民的积极性,甚至是吸引更多年轻人返乡发展农业,更有力地支撑粮食安全这个“国之大者”、绘就乡村振兴新图景。

除了新模式,良法还包括新技术。新技术广泛应用于农业,在解放农民双手、提高生产效率、促进粮食增收方面效果显著。

如今,一系列种养良法正在广袤的乡村发挥着举足轻重的作用,扛起“硬核担当”,成为农业发展的新质生产力,释放着现代农业的发展活力。

农业周期长、投资大、风险高,需要更多的良法支撑、保障。激发更多的良法出现,需要相关部门持续发力,既包括合理的规划布局、先进种养技术的普及,也包括出台相关利好政策,并不折不扣地落实,为农业产业发展提供源源动力。

良法还得有良人。所谓良人,是真正愿意投身乡村振兴的人,他可以是农业科技人员、种植户,也可以是农业企业。地方政府和相关部门要鼓励农业科技人员下乡,深入田间宣传推广关键技术,同时,大力引进有情怀的投资人、农业专家和新农人,从资金支持、政策优惠、人文关怀等方面入手,给予他们施展拳脚的广阔空间,让他们扎根乡村,真正解决农民生产过程中的实际问题。

相信在良种、良田、良人、良法的共同加持下,各地一定会走好走实现代农业高质量发展之路。

本版稿件由新渝报记者谢凤余佳采写 图片除署名外由大足区农业农村委提供