A12:大足石刻申遗成功二十五周年特别报道

1999年12月1日,远在非洲的摩洛哥传来消息,当地时间上午11时45分,世界遗产委员会第23届全委会一致同意:将中国重庆大足石刻列入《世界遗产名录》。这是继敦煌莫高窟后中国第二个石窟类世界文化遗产,也是目前重庆唯一 一处世界文化遗产。

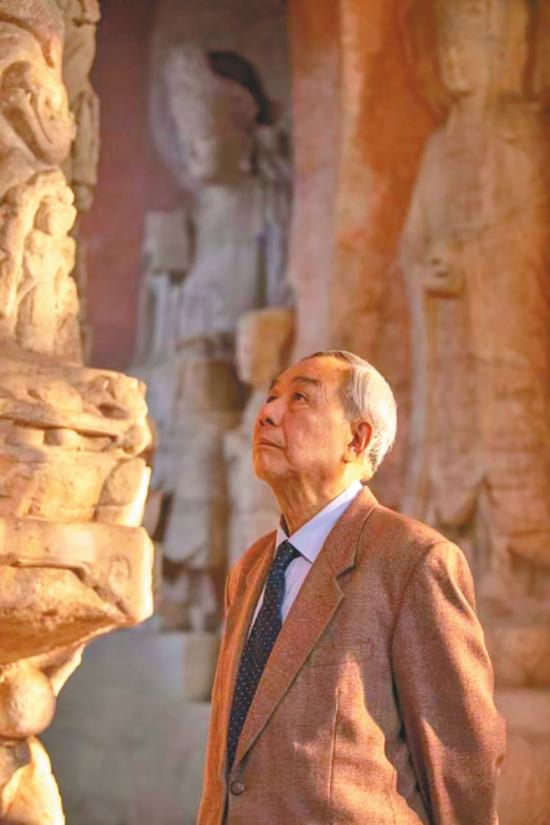

在大足石刻成功申报世界文化遗产25周年之际,我们采访到了重庆文史馆研究员、原重庆大足石刻艺术博物馆馆长郭相颖,通过他的讲述,重温那段难忘的“申遗”时光。

嘉宾简介

郭相颖,重庆文史馆研究员、原重庆大足石刻艺术博物馆馆长。作为重庆大足石刻艺术博物馆的首任馆长,他不仅是“申遗”工作的主要发起和操办者,也是大足区唯一一位在摩洛哥会议现场的“亲历者”。

新渝报:您是怎么与大足石刻结缘的?

郭相颖:1974年春天,我正式调到当时的大足县文物保管所工作。当时整个文物保管所实际工作的职工,加上我只有两个人。我一个人背了一个小铺盖卷,顺着烂泥路到山上去,当地农民说“又来了个‘守’菩萨的人”,还问:“听说你是老师,现在来‘守’菩萨,工资是不是要降级?”

那种情况下,确实有点“青灯古佛旁”的凄凉。周围没有住户,条件艰苦,生活用水需要去担。有时候早上洗脸的水,还要留着晚上洗脚。吃饭的柴米油盐,都要自己从城里背上山。

上山没多久,面对一龛龛精美的石窟雕塑,一直喜欢绘画的我很快将“清苦”二字抛在了脑后。旁人可能不理解,尽管生活苦,但我觉得能与非常高贵的艺术品为伴很是幸福。大概花了半年时间,我就把生活安定下来,自己打井、种菜。就这样,一人一山,与“石”结缘。

新渝报:根据文献记载,上世纪80年代来大足石刻考察参观的外国人特别多,这是为什么呢?

郭相颖:最早的时候是没有的。1978年,党的十一届三中全会召开后,我们便力撰写宣传文章,向各种报刊投稿,邀请市外事办公室和旅游界人士来足考察。

1980年2月,重庆市外办邀请加拿大语言学家、白求恩纪念馆顾问斯徒尔特偕夫人来足参观了宝顶山和北山造像,他惊呼“这是一座未开发的金矿!”连声说“不虚此行”。并留言写道:“这是我有幸在中国所访问过的给人印象最深刻的历史胜地之一”,座谈会上又高度评价了大足石刻的艺术价值和旅游开发前景,引起了省、市、县领导重视,从而拉开了对外旅游开放的序幕。

当年4月,在四川外语学院任教的日本学者石川一成来足参观石刻。回国后在《读卖新闻》、《朋友》杂志上发表了多篇介绍大足石刻的文章,高度评价了在石窟艺术史上的地位。这也是大足开放初期日本游客比例最大的重要原因,国内外游客与日俱增。

1981年,国际知名作家韩素英来足参观;1984年,原国家副主席荣毅仁来足参观,全年游客数量超过了30万人。在改革开放的时代大潮中,“以外促内”终于揭开了大足石刻神秘的面纱。

新渝报:“使大足石刻走向世界”据说很早就提出了,这方面在“申遗”之前做了哪些努力呢?

郭相颖:1984年春,我到大足县政府任副县长,分管文化、旅游、城建和宗教、侨务等工作。这样的分工是为了使大足石刻得到更好的保护,并为市、县发展旅游业服务。

连年县委、人大、政府、政协及有关工作会议都要求“努力使大足石刻走向世界”。省、市领导也十分重视这一工作。很多同志都在探寻走向世界的途径和标准,我更是职责所在,日夜思考,怎样才算走向了世界?由谁来认定……

我们边思考边开展认为有效的工作。1985年,在林默涵同志(时任文化部顾问)鼓励下,在文化部、市文化局关心下,大足县与市美术公司筹办了大足石刻在北京中国美术馆的大型展览,相继又在广州、深圳、桂林等地展出,时间长达两年,产生了不少轰动效应。同时又组织制作了很多电视、电影和书报宣传品投放社会;又通过大足石刻研究会广泛联络国内外学者,推动研究向纵深发展;又分批组织县里有关领导赴敦煌等地考察,派文管所人员到敦煌研究院学习培训,我还多次亲率业务人员赴各大石窟考察学习。

1986年1月31日上午,改革开放总设计师邓小平和国家副主席王震到宝顶山参观石刻。我当导游为他们解说石刻。参观中,二位领导饶有兴趣,冒雨细心听解说。至此之后,国内党政要员、国际知名人士便接踵而至。

但我们仍觉离“走向世界”还有较大距离,只是对大足石刻有资格立于世界石窟艺术之林的信心空前增强了。我内心立誓“不使大足石刻驰名中外,死不冥目。”

新渝报:是在什么样的契机下确立了申报“世界遗产”的目标?

郭相颖:1987年,我从来足的国家文物保护研究所的工程技术人员的闲谈中,第一次听到《世界遗产名录》,同时还获悉,1986年,国家文物局在拟排申报世界遗产预备名单时已将大足石刻列入了名单。这就是后来大家常说的大足石刻取得了“候补”的“候补”资格。

我们还获知,1972年11月16日,联合国教科文组织在巴黎召开第17次大会通过了《保护世界文化与自然遗产公约》,其任务是:确定世界范围内具有突出和普遍价值的文物古迹和自然景观列入《世界遗产名录》;在《公约》各成员国的努力下,确保遗产的价值能永续保存下去。1985年我国成为缔约国。1987年敦煌莫高窟、故宫、长城等成功列入了《世界遗产名录》。

当时市、县领导和基层文物工作者对此都较陌生。此后就努力收集有关资料和信息,每到北京就向罗哲文(原中国文物研究所所长)等专家和国家文物局主管申报的官员郭旃等请教有关知识、程序和可能性。他们大多认为石刻本身可能性很大,但管理机构级别、水平和研究人材、成果都欠缺,尤其是遗产所在环境问题最大,在国内国际知名度远不如云冈、龙门等地。

这一时期,我思考最多的是先于云冈、龙门申报最为有利,或后申报有利?与一些同志商量,很多都主张后报有借鉴,也有更多时间创造条件。但我反复思考后给出了“越后越难,越后机会越少”的结论,便定下了“不排轮子”“抢先更好”的指导思想。继之就大力开展各种宣传,凡有重要党政官员和知名人士参观,我都亲自解说,力争他们对大足石刻有更多了解,更多好感。

在两次全县文物普查基础上,又公布了一批文保单位,使石刻文保单位由13处增至75处,又建立了县、乡、村三级文保网,文保员增至60余名。在国家文物局支持下完成了多项文保规划和工程。从1988年至1990年,大足文物事业有了质的飞跃。一有机会就请求国家文物局将大足石刻列入申报推荐名单。

1990年,我两届副县长任期已满,我向市委要求回县文管所工作,市委满足了我的请求。我带着完成“使大足石刻走向世界”的愿望和使命,回到了文管所。是时,文管所所有职工50余人。

回到文管所后,开展的第一项工作就是筹建大足石刻博物馆,在市委、市府主要领导和市文化局、市编委和财政局大力支持关心下,1990年9月获市编委批准成立县(团)级“重庆大足石刻艺术博物馆”,隶属县委、县政府和市文化局,正式职工定员60人,我任馆长和党组书记。至此,大足石刻的管理机构由乡级提为县级,职能基本建全,为申报提供了组织保证。

同时,向县“四大机构”领导介绍申报知识和信息,一边积极请求国家文物局将大足石刻列入申报推荐名单。1993年,国家文物局将其列入推荐名单,博物馆报送了相关资料,但经专家现场考察,认为条件尚未成熟,而被推迟。

专家们的“考虑”着实使我急了。便向大足县委、县政府主要领导分别呈述申报理由:如成功,可使大足石刻受到更好地保护,得到国家文物局和国家文物保护研究所等部门的更多关注和投资;可大大提高石刻与大足县乃至重庆市的知名度;可有力推动旅游业的发展从而繁荣经济;还可促进国际交往等。即使不成功,文物事业得到发展,旅游景观得到改善也值得。并正式请求大足县委、县府把申报当成大事加强统筹领导。立即得到二位肯定,表示将举全县之力开展申报工作。

从县里到市里,都在重庆和北京为申报奔走。我在馆内开展了“再给大足石刻多套一条保险带,让她真正走向世界”的申报动员,全馆同志积极性空前高涨,无不响应。

1994和1995年,县里开展了多次摊区和宝顶老街治理,协调文物与宗教争庙矛盾,文物保护先后开展了“北山遂洞排水”“转轮藏窟潮湿条件下灌浆沾接”“卧佛防渗水”“柳本尊像岩檐加固”“化学防风化”等一批具有科研性质的工程,又与重庆建筑大学、县城乡建委联合,历时一年多时间,制定了《宝顶山、北山、南山文物区保护建设规划》,为申报做了大量前期工作。

与此同时,又邀请市、县人大代表,政协委员和“民进”等民主党派,开展调研,向上级有关部门写“提案”和“社情民意”以促进申报。馆内还开展了以编撰《大足石刻铭文录》《大足石刻雕塑全集》《大足石刻研究文集》等为中心的文献和研究成果收集整理工作,并制定了凡发表与石刻有关的文章或其它作品,奖给稿费同金额奖金的制度。历时数年,获拓片、照片各2000余幅,记录35万余字,成书20余册,累计发表有学术价值的论著400余篇,较全面展示了研究成果,同时成就了一批人才。

1995年8月13日,联合国教科文组织文化资源总署官员沙威尔·托巴思先生,以个人名义来足参观考察石刻,便请他讲授申报知识。他说:“列入《名录》基本条件有三:一是人文价值必须极高,二是要有较高的保护、研究水平与成果,三是环境质量一定要好。我认为第一个条件完全具备,不成问题。但对二、三个条件必须高度重视,特别是环境问题是成败关键所在”。

他的讲话既鼓舞了干劲,又明确了工作思路。

1996年,国家文物局将大足石刻正式列入申报世界文化遗产预备清单项目。申报工作随之进入了全面高速运行时期,正式成为各级政府的行政行为。经多方努力,同年获国务院批准,将石篆山、石门山、南山摩岩造像和多宝塔,分别并入宝顶山和北山两个全国重点文物保护单位,使其全为国保单位。

新渝报:“申遗”准备工作繁重,大足石刻“申遗”冲刺阶段都做了哪些工作?

郭相颖:1997年,2月18日和4月25日,申报委先后在大足宾馆、市文化局召开工作会,除通报请况,布置工作外,并对有关事项作出决定。

同年春,在全国政协八届五次会上,住渝全国政协委员提案(编号0635)建议:国家文物局于1998年申报大足石刻,并列入《名录》。国家文物局很重视,很快复函:拟优先考虑大足石刻申报问题,并着手组织专家实地考察指导,还将在文物维修、科技保护与经费予以支持。

当时,国际上对“世界遗产”越来越重视,把“列入”当成自已国家的荣誉和骄傲。国内申报也是与日俱增,都很重视。要使中国文化与世界接轨,努力申报成功,不仅管理保护水平能提高,世界遗产委员会将持续向世界宣传,比我们宣传的说服力要强得多。

于是,我们列下了需要做的工作:1、对大足石刻的价值,还要研究提炼,要编写一申报文本,把价值说清楚。2、保护与管理:一是几十年的化学、土建等保护大有成果,文本要显示出来。二是机构、规章制度还要做完善工作,保护范围还要明确划定竖立界碑。3、环境整治,是申报中的重点,宝顶的环境要大力整治,特别是圣迹池要投入资金和采取行政措施。4、加强宣传工作,研究成果要显示出来,特别是要打入国际的,申报时作副件展出,一定要高水平的,不能草率充数。

1997年6月17日,大足县召开大足石刻申报列入《世界遗产名录》动员大会。这次会议是对申报的全面指导,并指示大足县立即成立工作机构。

10月6日至9日,郭旃应指挥部之邀来足指导工作,他建议以“大足石刻”为申报项目名称,以宝顶、北山、南山、石门山、石篆山、北塔为申报范围。至此申报范围由“一山”发展成了“五山一塔”。

申报工作涉及面广,需要广泛发动群众。通过中央、省市、县各级电视台,各种报刊,大型广告,甚至在火车上和机场、码头散发宣传品,开展了声势浩大的宣传。县内还召开了申报誓师大会。还多次召开折迁动员大会,激发了广大群众“爱我石刻,兴我家乡”的热情。捐资达25825人,捐资镇乡、部门108个,捐资100多万元。由于宣传到位大大减少了工作阻力,保证了申报工作的顺利开展。

按申报时间要求,准时于1998年6月5日将《文本》和附件正式呈报国家文物局。7月1日前报送至联合国教科文组织世界遗产委员会。8月9日,申报办公室收到由国家文物局转来,联合国教科文组织世界遗产中心主任Bernd VonDroste,7月8日写给中国联合国教科文组织全国委员会的信。信中说:“大足石刻申报列入《世界遗产名录》的报名表及文本已收到,现在我高兴地通知你们,大足石刻在联合国教科文组织世界遗产中心已经注册,编号为912号。世界遗产委员会顾问团将对申报提名进行评估,并向于1999年6月至7月间召开的世界遗产委员会第23届会议提出推荐。如果评估过程还要补充文件、材料,我们将及时通知你们。借此机会真诚地感谢你门对世界遗产的保护如此关心,感谢你们国家积极地参加世界遗产公约。”《文本》破关而入,首战告捷,文本组为申报立了头功。

事后,国家文物局把大足《文本》推荐为日后申报范本。1999年4月,《文本》荣获重庆市第一次社会科学优秀科研成果一等奖,市政府颁发了奖状和证书。在巴黎主席团会和摩洛哥全委会陈列案上,大足《文本》十分引人注目,与会代表争相阅读,我目睹了这一感人场面,《文本》也成了我与代表们交流的主要工具。

文物区环境质量是否达到标准,是申报成功与失败的关键。环境整治是耗费人、财、物、时最多的重点工作,宝顶又是重中之重,现场办公会多达10余次。首先拟定了《大足县宝顶山、北山、南山房屋拆迁管理办法》,然后开展各种形式的宣传,做到家喻户晓,得到了广大群众的理解与支持,拆迁工作比预想顺利。

新渝报:能具体说说1999年的申报过程吗?

郭相颖:1999年元旦后,1月18日提请市府批准《五山规划》,不久获准。各项工程日夜赶进度,以迎现场考察。时至5月底,按常规时间已到,已有记者到大足住着抢头条新闻,令人心急如焚,又请国家文物局通过正规渠道查询,不久郭旃通知:“会议方答复,主席团会将召开,协调员们特别忙,不能再去大足考察了。前次非正式考察,你们没有掩饰,见到的场景更真实、更可信,考察时就认为大足石刻合格。“现场考察”就这样通过了,节约了不少资金。

1999年7月5日至11日,联合国教科文组织总部,在巴黎召开世界遗产委员会第23届主席团会议。此会除其他议程外,重要议程为评审各国申报的项目,确定提交全委会的名单和评审意见。

1999年7月5日至11日,联合国教科文组织召开世界遗产委员会第23届主席团会议,评审包括大足石刻在内的申报项目。

7月7日7时许,得知武夷山“自然遗产”昨日已获准向全委会推荐,大足石刻还有待评审,我本能地产生了忐忑不安。巴黎时间15时40分开始评审大足石刻,首先是世界遗产中心协调员亨利·克利尔,报告现场考察结果。他根据列入《名录》的6条标准,凡合符其中之一者便可列入的要求,认为大足石刻合符其中3条。第1条:大足石刻是天才的艺术杰作,具有极高的艺术、历史和科学价值。第2条:佛教、道教、儒教,三教造像能真实地反映当时中国社会的哲学思想和风土人情。第3条:大足石刻的造型艺术和宗教哲学思想对后世产生了重大影响。他又对大足石刻的保护管理水平给予了较高评价。他认为《文本》精美而充分地反映了大足石刻的基本情况。

报告中还放映了有关的幻灯。报告刚结束,韩国、日本等国代表纷纷表示赞成。主席团也一致赞成,将大足石刻推荐给缔约国代表大会进行最后审定。

新渝报:1999年12月1日,在世界遗产委员会23届全委会上,大足石刻申遗成功。作为申遗现场亲历人,您能给我们讲一讲当时的场景吗?

郭相颖:1999年11月26日至12月5日,世界遗产委员会23届全委会,在摩洛哥马拉喀什市召开。

前几天的会议是执行局特别会议,解决正式会前悬而未决的问题。12月1日9时15分,会议开始审议列入《名录》项目。10时05分审议武夷山“双遗产”项目,亨利作“文化遗产”考察报告和补充材料说明,10时15分,武夷山获准列入“双遗产”名录。11时35分,开始审议大足石刻,工作人员放幻灯,有北山长廊、北山观经变、宝顶园觉洞等景和全县石刻分布图。

因大会英、法两个文件中使用名称不一,摩洛哥代表提出:“宝顶山”与“大足石刻”是否是一个项目?

我见审议受阻,顿时心情紧张。

亨利马上进行解释,五山都是“大足石刻”一个项目。打消了摩洛哥代表的疑虑。

随后开始分别发言。韩国代表发言认为:“大足石刻,规模这样宏大,这样精美,太珍贵了,应该保护”。接着日本、越南等国代表发言支持。

11时45分,全会赞成大足石刻列入《世界遗产名录》。

此时我内心深处只有一个念头:我们有一个日益强大的祖国。我的高兴当不言而喻,飞跑去会场边的电话亭,手握话筒还激动得不停颤抖。因时差问题,我首先向当时的县委、县政府报告了这个好消息。

至此,历时5年的申报冲刺可谓大功告成!

30年追逐的梦想得以成真!

感谢支持关怀大足石刻“申遗”的五山群众、各级领导和中外专家、志同道合的战友、任劳任怨的工作团队,是他们的智慧和辛劳铸就了“申遗”成功!

本版文字由新渝报记者毛双整理

图片由大足石刻研究院提供