A10:大足石刻申遗成功二十五周年特别报道

11月19日,作为重庆市文博单位主办且公开发行的首个学术期刊——《大足石刻研究》举行创刊发布会。该刊是国内继敦煌研究院之后,第二家由石窟寺管理单位创办的国内外公开发行的学术期刊。

随着一本新期刊的创立,15年前在大足诞生的大足学,开始用权威的论述向世界讲述中国南方石窟的故事。

这门诞生在重庆的专业学科,何以在短短15年间从无到精;除了历史、文物,它还衍生出哪些广阔的领域?一起来了解大足学“从小变大”的15年。

缘 起

经过多年的大足石刻研究历程,在大足石刻研究的基础上,提出了“大足学”的研究概念。“大足学”是以大足石刻为核心,涵盖了巴蜀地区石窟造像及与之相关的历史文化研究为主的一门综合性的学科体系。确切而言,大足学是以“地域”而非学科为命名的一个学术概念。其研究领域涉及与石窟造像有关的政治、经济、历史、地理、哲学、宗教、艺术、考古、文学、建筑、科技等诸多学科,同时也包含大足学理论与研究方法等。

大足学的提出,在很大程度上借鉴了敦煌学。它的成立在弘扬中国传统文化、推动南方石窟艺术的保护、研究、利用以及提升地方文化软实力等方面有着深远的意义与价值。

“大足学”从其学术史而言已历经半个多世纪(从1945年首次科学考察算起),而作为一门学术概念被提出来,是在本世纪初。

建 立

说起大足学这门已经走入我国高校的专业学科,人们第一时间会想到重庆的大足石刻,可你知道这门学科是如何诞生的吗?

2005年和2009年大足石刻国际学术研讨会期间,诸多中外学者关注到大足石刻及其周边区域石窟造像群的重要价值和特殊意义,为了更好地统摄起来进行整体、系统的研究,遂有专家倡议成立一门以大足石刻研究为中心的地域性显学——大足学。

经过充分论证和筹备后,2010年在重庆市政府的支持下正式启动创建“大足学”学科体系。大足区成立了“大足学”学科建设推进领导小组,以大足石刻研究院为主要力量开展各项工作。

发 展

近年来,大足学学科蓬勃发展,其工作成果主要体现在以下几个方面:

机构建设方面,借助和利用高校科技、文化和人才资源优势,合作创建大足学学术机构,以此作为大足学研究与大足学人才培养基地。2013年重庆市大足区政府与南京师范大学和四川美术学院两所高校,就开展大足学研究与培养大足学人才签署校地合作协议。南京师范大学与四川美术学院成立的两个大足学研究中心相继招收了大足学方向硕士研究生,是为大足学学科建设在人才培养方面所迈出的具有开创意义的步伐。

2020年10月18日,重庆市大足区人民政府与与四川美术学院再度合作,在大足学研究中心的基础上升格成立了“四川美术学院大足学研究院”,并聘请大足石刻研究院专家为研究员。

2021年8月,大足石刻研究院与重庆大学签订“科教融合创新合作协议”,根据协议,双方在科技项目、科技平台搭建、人才合作等多方面开展合作,如双方共建“南方石质文物保护实验室”并互相挂牌等。

2021年9月,大足石刻研究院与浙江大学签订“科教融合创新发展合作协议”,根据协议,在大足建立“石窟寺文物数字化国家文物局重点科研基地(浙江大学)大足石刻研究院工作站”,在浙江大学成立“大足学研究中心”。

2021年12月,大足石刻研究院和四川大学历史文化学院(旅游学院、考古文博学院)签订“科教融合创新发展合作协议”,根据协议,在大足建立“四川大学历史文化学院(旅游学院、考古文博学院)科教融合创新发展教学科研实践基地”,在四川大学历史文化学院成立“大足学研究中心”。

人才引进方面,大足石刻研究院大足学研究中心作为大足学学科建设主阵地,依靠政府一系列优惠政策引进了相关专业博士、硕士研究生,加强了研究实力。

优化政策“吸”人才。优化岗位设置,其专业技术人员高级、中级、初级比例调整为4:4:2。建立健全人才引进激励措施,先后出台了《高层次人才引进管理办法(试行)》《人才发展三年规划》等11项管理制度。面向全国靶向引进地质学、考古学、仪器科学等专业人才,成功引进博士研究生3名,公开招聘硕士研究生12名。首批柔性引进黄克忠等首席专家5名、王金华等特聘研究员2名。

拓宽渠道“聚”人才。积极搭建实验示范、科研项目、学术交流等平台,为人才发展提供更多便利条件。依托高校、科研院所、成渝双圈发展和院内博士后科研工作站、专家工作室等平台,用好人才资源,首次引进重庆大学王成龙博士并完成博士后课题顺利出站。

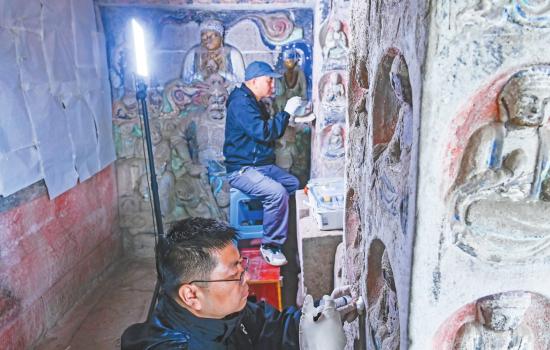

强化培训“育”人才。不断拓展与国内外科研机构、高等院校合作的深度广度,依托科研课题、文物保护工程及石窟寺考古项目,持续加强石窟寺保护研究专业人才培养。与中国文化遗产研究院、重庆大学、四川大学历史文化学院、重庆师范大学签订科教融合创新发展合作协议,分别在文物数字化、保护材料研发、历史文化挖掘等方面开展深度合作。协同敦煌、云冈、龙门等石窟管理机构,与兰州大学、四川大学、浙江大学、郑州大学等高校联建,成立中国石窟文化联合研究生院,加快石窟资源保护利用和文化挖掘相关领域急需创新人才的培养。选派年轻干部到中国文化遗产研究院和市、区级部门挂职锻炼,不断提升干部综合素养和业务能力。近年来,评聘高级职称14人,培养推荐二十大党代表1名、省部级劳模2名、3人入选重庆英才、3人入选大足英才。1名青年骨干入选“三峡之光”访问学者到四川大学考古文博学院交流,安岳石窟研究院1名同志到我院交流学习。

暖心服务“留”人才。注重用待遇、服务、环境留才,积极做好人才服务保障,落实院党委主要领导联系服务专家制度、人才专员工作机制。加强人才子女入学、安家费、生活费和入住人才公寓等政策落地见效,解决人才的后顾之忧,增强人才获得感和归属感,营造爱才、重才、惜才的良好氛围。截至目前,大足石刻研究院拥有享受国务院政府特殊津贴专家2名、高级职称人员31名,占比23.3%,中级职称人员40名,占比30%,博士研究生6名、占比4.5%,硕士研究生30名;现有博士后科研工作站1个(大足石刻研究院博士后科研工作站)、市级专家工作室2个(全国劳模黎方银创新工作室、陈卉丽石质文物保护修复首席技能专家工作室)、市级科研平台2个(重庆市人文社会科学重点研究基地、大足石刻研究院南方石质文物保护研究中心)。

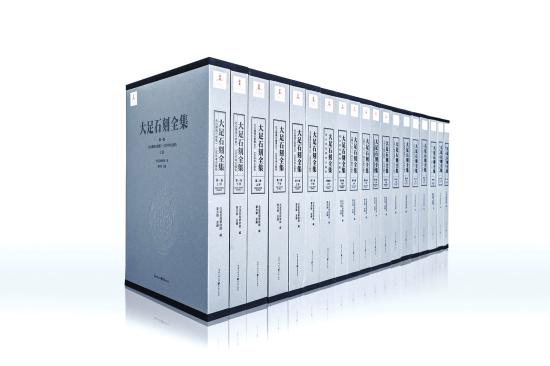

著作出版方面,大足石刻研究院编辑出版了一系列“大足学研究文库”。目前已出版黎方银主编《大足石刻全集》(11卷19册),是国家“十二·五”图书出版重点项目,成为我国石窟考古学研究领域一项重大标志性科研成果,也代表着21世纪大足石刻研究的新成就,填补了我国大型石窟寺编写和出版系列考古报告的空白。此外,还有《大足石刻研究与欣赏》《安岳卧佛院考古调查与研究》《2014年大足学国际学术研讨会论文集》《大足道教石刻论稿》《大足石刻编年史》《大足观音造像论稿》等。这些著述的出版,对于推动大足学的研究,扩大大足石刻的影响力,具有深远的作用。另外,自从提出大足学以来,大足石刻研究院申请立项国家、省部级、厅局级各类科研项目30余项;研究人员在公开刊物和学术会议发表论文200余篇。

学术阵地方面,《大足学刊》是大足石刻研究院与四川美术学院合办的综合性学术出版物。刊物立足中国西南,面向世界,在秉承弘扬中华优秀传统文化的理念下,刊发以大足石刻为主包括西南石窟艺术、宗教文化、历史地理、民俗遗产、文物保护等方面具有一定的研究水平,具有创新性和前瞻性的学术论文。2016年创刊,每年一辑,已出版6辑。因《大足石刻研究》期刊创刊成功,该《学刊》暂停刊。

《大足石刻研究》由重庆市文化和旅游发展委员会主管,大足石刻研究院主办,2024年9月创刊,每年出版4期(季刊),国内外公开发行。办刊宗旨:以习近平文化思想为指引,坚守中华文化立场,聚焦石窟寺价值挖掘和保护创新,刊发石窟寺遗产领域的新理论、新观点、新方法、新资料,以推动石窟寺文化创造性转化、创新性发展。《大足石刻研究》是国内继敦煌研究院之后,第二家由石窟寺管理单位创办的国内外公开发行的学术期刊,也是重庆市文博单位主办的公开发行的首家学术期刊。栏目设计有“理论与方法”“石窟考古”“巴蜀石窟研究”“研究探索”“石窟保护”“学术动态”等,其中“石窟考古”“巴蜀石窟研究”为每期必设栏目。尤以“巴蜀石窟研究”为特色栏目,刊载最新调查资料与学术成果,着力推进巴蜀石窟研究的全面发展。

学术交流方面,近年来,先后召开了2013年大足石刻保护修复国际学术研讨会、2014年大足学国际学术研讨会暨大足石刻首次科学考察70周年纪念会,2015年中国石质文物保护国际学术研讨会,重庆市大足石刻研究会第七届年会,中意文化遗产保护创新技术研讨会,中国岩土文物保护传承与发展国际学术研讨会暨中国岩石力学与工程学会古遗址保护与加固工程专业委员会青年论坛,2019年大足学国际学术研讨会暨大足石刻列入《世界遗产名录》20周年纪念会,大足学与中国美术史学术研讨会,中国石窟寺考古的过去、现在与未来学术研讨会暨中国考古学会宗教考古专业委员会成立大会等一系列重大学术会议。还开展了中意文物保护技术交流座谈会、大足学学科建设研讨会、2014年大足石刻艺术国际合作工作营、“大足与敦煌对话”文化论坛、“汉地佛教艺术与大足学发展”学术论坛、巴蜀佛教艺术与考古工作营、大足石刻与南宋历史座谈会等学术活动。尤其是2023年召开“石窟寺保护国际论坛”,与会专家达成广泛共识,发布《气候变化背景下石窟寺保护大足宣言》。

未 来

2024年9月,继敦煌研究院之后,第二家由石窟寺管理单位创办的国内外公开发行的学术期刊《大足石刻研究》正式创刊。至此,大足学的发展迈进了新的阶段。

那么,未来大足学将走向何方呢?

在11月19日举行的《大足石刻研究》创刊发布会上,国家文物局原副局长、中国文物学会会长顾玉才谈及了自己的观点——“从不同学科的角度,挖掘好石窟艺术中所蕴含诸多价值,阐释好其间所具备的连续性、创新性、统一性、包容性、和平性等突出特性,从而展现出石窟艺术在中华文明这条长河上的耀眼光芒。”

顾玉才建议,大足学应立足大足石刻,以其作为载体和支点,做好三个“面向”,既要面向石窟艺术本身所具备的多元学科特征,也要针对石质文物的保护管理进行探索与开拓,更要面向世界石窟的诸多价值历史与文化,加以挖掘与阐释。

重庆市文化旅游委一级巡视员幸军则建议,大足学应借助《大足石刻研究》这一平台,广泛汇聚国内外顶尖学者与专家,深入挖掘文化和历史遗存背后蕴含的哲学思想、人文精神、价值理念、道德规范等,深入探讨石窟文化研究领域涌现的最新学术成果,慷慨分享石窟保护利用的前沿技术与方法,推动中华优秀传统文化创造性转化、创新性发展,深刻揭示蕴含其中的中华民族的文化精神、文化胸怀和文化自信,携手共同促进中华优秀传统文化的传承发展与文明交流互鉴。

本版文字由新渝报记者张艳男整理

图片由大足石刻研究院提供