A2:要闻

□新渝报记者毛双张玮

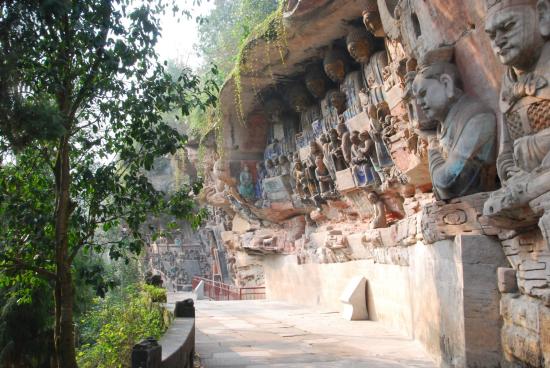

每年农历九月初九是中华民族传统节日——重阳节,这一节日由来已久,是对中华孝传统的一大承载。作为中华民族的传统美德,以孝敬父母为核心的孝道文化可谓是影响深远。在大足石刻中,处处可见孝道文化的踪迹,坚硬的岩石之上,一凿一刻间都渗透着古人的孝道观念。

“在大足石刻众多造像中,宝顶山石刻以其生动而丰富的造像、众多的铭文,深刻地诠释了孝道的重要性,在石窟艺术的长河中,将孝道文化推向了一个极致。”大足石刻研究院研究馆员李小强说。

宝顶山石刻造像和铭文中,有多龛体现出孝道思想,其中,父母恩重经变相便是最能体现孝文化的造像之一。

父母恩重经变相位于宝顶山大佛湾,这组造像如同连环画般将父母含辛茹苦养育子女的一生的历程雕凿在崖壁之上,展现了祈子、生育、哺乳、送行等诸多世俗生活场景。铭文中提及“三千条律令,不孝罪为先”,可见孝在营建者看来是极其重要的标准。

宝顶山其他一些造像中,亦不乏重视孝道的铭文,如在第18号观无量寿佛经变相中,刻“当修三福,一者孝养父母,奉侍师长,慈心不杀,修十善业”……从这些造像和铭文可见,孝道在石窟中占有举足轻重的地位。

“宝顶山石刻对孝道的注重,除与佛教在宋代时期对儒家文化的融合有关之外,还与大足一地对孝文化的提倡盛行有关。”李小强说。

事实上,早在宝顶山石刻营建之前,大足佛教、道教的石刻造像中,便留下大量古人为父母祈求健康的“图”和“文”。如大钟寺北宋嘉祐八年(1063年)陈炳等造罗汉像六尊,“乞保堂上父安乐”。北山第136号数珠手观音,是王升和妻子何氏为父母王山和周氏“谨舍净财镌妆”。佛儿岩石刻第4号道教三清四御造像旁的牌位上,刻有奉道弟子赵宁和妻子的镌造意愿,其中提及见存母亲牟氏十六娘,当为祈福。此外,北山石刻中编号为第103号的《古文孝经碑》也是大足崇尚孝文化的体现。

“这些造像遍布大足乡里,营造者上至当时昌州官吏,下至一般世俗百姓,为父母造像已经成为世人造像的一个重要动机。由此可以看出,在宋代时期,大足境内的孝文化盛行。”李小强说。

岁月悠悠,石刻静默,尽管时代变迁,大足的孝文化却如同那永不干涸的溪流,滋养着这片土地上的人们。在现代社会,孝老爱亲的传统在大足依然被珍视并传承着。

5年前,49岁的张明虎离开了拼搏20多年的广东,放弃唾手可得的高薪职位,义无反顾回到国梁,在农村老家一心一意照顾患病的父母。

大足区回龙镇幸福村村民张寸友,自2014年妻子离世以来,悉心照顾患病岳父母近十年,把一家人的生活安排得井井有条,用自己的爱心、孝心、责任心构筑了一个和谐温暖的家庭。

……

如今,走在大足的乡间小道,或是城市的街巷,总能听到那些关于孝顺的故事。无数平凡的家庭,在日常的点点滴滴中,展现着对长辈的尊重与关怀,这些看似微不足道的小事,汇聚成了大足孝文化的海洋,波澜壮阔,生生不息。