A8:渝周刊·读书

□邹安超

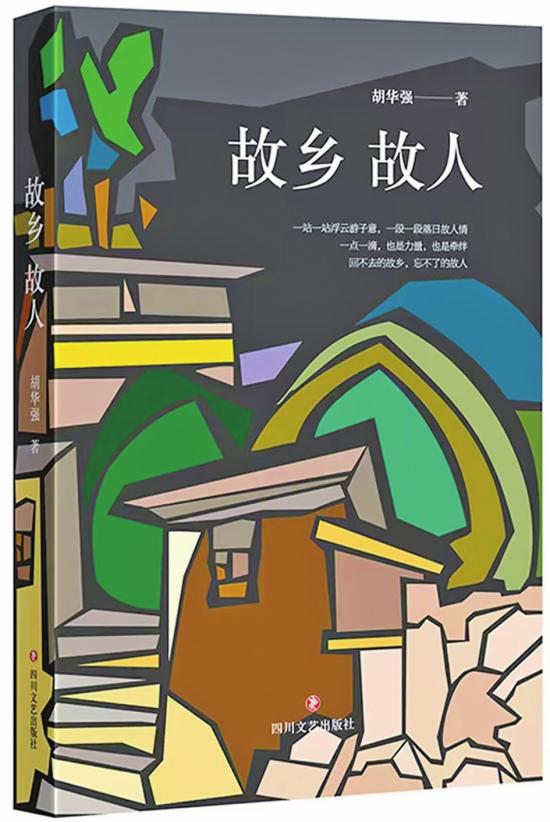

多年前,在中财论坛层出不穷地冒出一系列带有泥土气息的“外号”系列人物散文,川渝地区的麻辣风味,清新的乡间风情,饱满的乡土情怀,个个人物塑造得风生水起,至此喜欢即达极致。

故乡的影像,熟悉的场景,慰贴心灵的乡土语言,瞬间与作者有了共情,思绪被牵扯到故土的怀抱,仿佛那些左邻右舍,就是自己的亲人。终于有一天,一本散文集《故乡 故人》送至手中,才知晓作者胡华强虽供职于四川成都外国语学校,却是咱重庆大足人,相同的籍贯,注定我们具有共通的乡情乡音。

我们的故乡,同属浅丘地貌下的乡野农村,自然气候与环境因子造就了她的美丽容颜,尤其是在特定的巴蜀文化熏染下,有着丰富的语言和农耕文明。但在上世纪六七十年代社会体制的制约下,在教育严重缺失的情况下,乡亲们生存艰难,生活困顿,终年在贫困线上挣扎,一些似是而非子虚乌有的拙劣形象便有意无意地与某些人一生的命运紧紧相连,鄙薄、粗俗、不雅、愚钝、无知,一些带着明显世俗偏见的“绰号”就应运而生。这样的封号,成了乡亲们茶余饭后的谈资和笑柄。这些有幸摘得如此称号的乡亲们,“出类拔萃”地显现出其异端性及不和谐性,以至于在作家笔下熠熠生辉起来。

那些被时光忘却的不堪与穷苦,乡村的阴暗面,旧体制衍生的典型社会陋习,催生了人性的麻木,扭曲着人性的光辉,泯灭着人们的良知。长久渗透,善良又慈悲的乡亲们被浸染得是非不分,善恶不辨。作者看在眼里,埋于心底深处的那些痛楚和呐喊,终于在《故乡故人》的文字中得到纾解和释放,他怀着深沉的悲悯与清醒的审视,不断地走进那时的故乡,和那时故乡的一切。

全书六十五章,六十五个活生生的人物形象,六十五个带着泥土气息却又亲亲的、酸酸的、涩涩的“封号”。什么“墩墩儿”“磙磙儿”“狗儿”“鬼子”“棒客”“灶神菩萨”“癞儿”“老腮壳”“半条命”“海螺蛳”“莽儿”“翘沟子”……整整六十五个,形象鲜活又麻辣够味,烙着浓烈的川渝风味和泥土风情,一股强烈的辛酸味和悲凉味。他们的“另类”、不济、曲折和跌宕的一生,都伴着这样的气味,痛楚地挣扎着。尽管每一个封号册封的缘由千千万,或形似,或神似,或形神兼具,或借物借事具象而冠之,都那么顺理成章,无怨无悔,不管主人公接受与否,毫无否决地加以冕之,愚昧、无知、残忍、拙劣,无疑充当着悲剧演绎的催化剂和手段,将一个个鲜活的生命压垮,甚至摧残。

六十五个人物群像,就是六十五部穿越时光的影视留声机,将一个个乡村人物复杂而纵向横生地搬弄出来,极具动感与质感的影视效果跳跃文字本身。或借景寓怀,或白描手法勾画,淡淡的文字描写,亲亲的乡间口吻,熟悉的地域方言,不着颜色或略施淡墨,刻画着一群卑躬屈膝的底层人们日出而作日落而息的生存际遇。然而,超常的劳动并未给他们带来成正比的收成,他们依然贫困,依然艰辛,依然无奈和痛。

这群被封号的人,他们有着农村群众共有的质朴和善良。在我国农村,素朴和善良几乎成了一个群体的标签和代言,以农耕文明为生存和依附的广大农民群众,长年的劳作,以土为伴为生存根基的情感寄存,世世代代养成如土般本真的做人品格。那个年代,乡亲们受拜金主义和浮华思潮的影响,可以说在勤劳善良质朴上体现得更为强烈。六十五个篇章中,无不体现着这样的思想与情怀,也是支撑作家拿起笔去描述的根本情感来源。在《鬼子》一文中,讲到鬼子由于一心想生儿子,已经超生的鬼子老婆终于怀上时,大队搞计划生育的人员数次到鬼子家抓他老婆想去“引产”,与鬼子相邻相依,全生产队的人都“知情不报”,其中还有自己的母亲,并不准我这样的小孩子知晓等等场景描写,都在说明乡亲们的质朴和善良。乡亲们并非想置国家的政策于不顾,并非是没有觉悟没有素养而有意与计生政策相抵触,这正体现出乡亲们本能的一种保护意识,他们这是在维护乡亲,与乡亲站在同一战线的自然反应,恰也是善良本真的情感表现。同时,《海螺蛳》里,让我们看到农村中一位慈祥的老人,他处处小心为人,谨慎做事,“海螺蛳是个非常善良的人,也是个很女人气的人。对所有的人说话他都非常小心,非常客气,他无论什么时候看到我们,都会很亲热地叫‘狗儿’。”

二十世纪六七十年代,我国农民生存状态几乎普遍一致地在生存线上挣扎,在所有文章中,都有让人心酸又难忘的影像。这些影像,要么积极向上,要么阴暗不耻。今天,在我们过着富足安逸的生活的今天,作者为什么却心心念念那些已经逝去的故乡故事呢?我想,这是一种情结再现吧。他在还原和警醒,在陈述和审视,在反思和追忆。所谓“忆苦便为了思甜”,如今的中国人民正在用自己的方式实现现代化时,总结过去,展望未来,不正是一个大时代的需要吗?在《腌臜麦子》一文中,对腌臜麦子外在形象描写“腌臜麦子的确是个不爱干净的人,穿得也很破烂邋遢”。其实,这种形象又何止他一人?那时的乡亲,几人能做到衣着光鲜,西装革履?本就食不果腹的年月,谁家又有多余的“闲钱”来谈穿衣打扮。看到这一形象,自然让人回想起那时大多数人穿着补丁的衣衫。每到收获季节,生产队为庆祝丰收,而举行的“打平伙”(即会餐)场景,“由生产队出粮出钱,每一家派一个人参加。腌臜麦子分桌席,都不愿意与他搭伴,因为他捞得特别凶,简直就是风卷残云一般,最后连残汤剩水也会被他给喝得干干净净。尤其是喝酒,要是与他在一桌,别人就是想喝醉都难,因为酒碗只要传到他的手中,他一口下去,一碗酒就剩下不多了……”其实,又何止腌臜麦子是这样的呢?

那时,农民住宿条件脏乱差,生活环境艰难又岂止一家两家?在《腌臜麦子》中“他的家只有一间屋,进门左边是一张破床,再里边就是一个猪圈;右边靠门是一个尿缸钵,再里边就是做饭的灶台;门口右边那个尿缸钵里,壁上凝着厚厚的尿碱,随时都装着满满当当的浑黄的尿水,有时甚至漫出来打湿一大片地面,散发出来的臭气熏得人睁不开眼睛。床里边那个猪圈,圈里边粪水流淌,把这个猪染得无法知道它本来的颜色。”又如在写《徐棒客》住的地方也说“他在牛圈的顶上用竹子搭了一张床,悬在半空中。在牛圈外的竹林下用石头垒了一个灶,当作自己的厨房……”如此的住宿与生存状态,牲畜与人,分不清是人住在牲畜圈里,还是牲畜住在人家中。

生活的贫困,导致素朴的乡村生活中有着让人心酸的阴暗面。这并非说我的乡亲不善良,不地道,存在着品质上的劣性。都是因为贫穷,为了活命,一些自控力低下的乡亲便有了让人不齿的行为。《曾莽儿》一个在窘困中成长的青年,缺少教育,养就了他不仁不义的小偷小摸坏品行。“他偷鸡,严格地说是钓鸡,就是用钓鱼线拴上鱼钩,抓一只油灶鸡(蟋蟀)挂上,将诱饵抛出去,只要有鸡一啄食,他就将捏在手中的鱼线一拉,就把鸡嘴巴给钩上了,一旦钩上,曾莽儿就以一种快得来让人难以置信的动作扑过去,把鸡按住,将鸡脖子一扭……”曾莽儿如此纯熟的偷盗行径并非与生俱来,是穷困的生活逼迫出来的一手偷盗好手艺。还有《中国青年》中“闷死初生的女婴”、《矮脚虎》里“王矮子”的天生好斗、《团长》中为争屁股大点土地这类鸡毛蒜皮小事而丧命的“团长”等等。

贫困,扼杀着美丽乡村下美丽的人间情爱。《半条命》中,那么热爱生活的半条命死于肺结核,那个缺衣少食的年代,哪有钱来治疗?好像他生来就是为了印证他的外号一般,来到这个人世就只为了活半条命。《曾莽儿》一文中,写“曾莽儿偷了一包李子,悄悄地送给了那个女知青,女知青却拿出来和大家一起吃。在吃的时候别人也取笑女知青,说她是不是在和曾莽儿耍朋友,女知青急了,咚咚咚地跑过去把曾莽儿叫过来,曾莽儿瓜兮兮地站着,还没有搞懂是怎么回事。女知青说,曾莽儿,他们说我和你在耍朋友,你说说看,可能不可能嘛?我咋个看得起你呢?曾莽儿一听,车身就走了……”第二天曾莽儿便从人世间消失了,然后被大多数人遗忘了。

是啊,被遗忘的又何止曾莽儿,当人们面对太多太多无奈的时候,应该说被遗忘的是整个社会人性的本真,没有本真的人们,失去了爱与被爱的能力,想爱又不敢爱,欲罢又不能,这正是那个时代乡亲们内心情愫与矛盾纠结的真实再现。

因为困顿,所以麻木;因为贫穷,所以低俗。一切爱,一切美好,一切寂寥,都用逗趣来打发。六十五个乡亲,倾注了作者饱满的思乡情怀,游子心灵。那些怀念与追述,酸涩与依恋,被置故土间,从泥土深处长出的爱,终是光华万千,掩藏于作者博大的胸怀之中。

读这系列散文,仿佛在听作者娓娓地痛述那些久远,却扣击着人们心扉的过去事,亲人事,给人想亲近却难亲近,想述说又难启齿,一种欲罢不能的悲楚和郁懑。这样的文字,将人的心置于最柔软的底端,时时处处被生拉活扯出来,血淋淋,脆生生地疼。

这是时代的烙印,是社会的产物,更是人们精神风貌的一种展现。透过散文本身,我们分明看到一个游子,身在城市游离,灵魂却依附于故乡故人之中,仿佛有一个身影,时而穿行在大足一个叫万古场的街巷,时而游走在那个叫季家湾的山坡田坎中,时而悲怆呜咽,时而仰天痛哭。他停停走走,磕磕绊绊,仿佛在祭奠,又好像在为某些人,招魂。