A6:渝周刊·乡村振兴

7月上旬以来,随着气温的逐步攀升,大量市民选择到高山乡村避暑。一时间,我市石柱黄水、丰都南天湖、武隆仙女山、城口亢谷、南川金佛山、巫溪红池坝,以及邻近的湖北苏马荡、贵州桐梓等高山乡村,又一次迎来如织的人流。

近些年,随着乡村交通条件的改善和乡村振兴的全面推进,中心城区的“热辣滚烫”,和高山乡村的冷凉气温,催生了“避暑经济”的兴起。而“避暑经济”从它诞生那一刻起,就面临着“好山好水好无聊”的窘境,市民不再满足高山乡村的凉快,而对消费业态有了更多需求。

如何才能把“冷资源”真正变成“热经济”?近日,记者来到武隆、石柱、丰都等地高山乡村进行了调查采访。

□重庆日报记者赵伟平实习生吴金锴

黄国尧开了13年农家乐,终于在家门口等来了他梦寐以求的“流量”。

8月8日至9日,中国园艺学会番茄分会2024年学术年会暨2024武隆高山番茄文化节,将在武隆区双河镇木根村举行。

得知这一消息,3日下午,他急忙招呼家人,打扫房间、清洗窗帘、采购食材……忙得团团转。“这是一笔难得的生意,千万不能错过!”黄国尧一边忙,一边不停地向大家强调。

为何中国番茄的“高端局”,会选择在一个小山村召开?这要从当地发展“避暑经济”说起。

特色路——

高山村靠种菜成“网红打卡地”

木根村平均海拔1300米,属典型的高山村,夏季平均气温20℃。2008年,村民见自然资源相似的仙女山通过卖“冷资源”赚了钱,便纷纷效仿,开办起农家乐,吸引市民来避暑纳凉,黄国尧便是其中之一。

“本来发展的劲头很足,没想到当头一瓢冷水,根本没有多少生意。现在想来,当时上马很冲动,因为我们这里不像仙女山位于景区,除了凉快,没得任何耍事,很难把游客留下来,生意做不走,也是情理中的事。”黄国尧回忆说。

“黄国尧们”的苦恼,很快引起了双河镇的注意。经过镇村干部到多个高山避暑地调研,他们发现:仙女山等地发展“避暑经济”是依托当地景区的引流,它们推出的“高端”玩法,木根村根本学不了,只能靠自己探路!

正当大家为此发愁时,市农科院武隆高山蔬菜研究所(以下简称蔬菜所)来到木根村落户。

武隆是重庆四大蔬菜保供基地之一,木根村是其中的核心基地。为了助力高山蔬菜产业发展,蔬菜所从2008年起,来到木根村进行高山蔬菜品种的筛选和种植技术的推广。近年来,随着科普研学的兴起,2020年底,蔬菜所把研学作为了业务拓展的主要方向。在当地政府的支持下,蔬菜所顺利完成了扩建搬迁,修建了40亩番茄研学基地,完成了农业科普馆的提档升级。目前,科普基地收集有全国100多个番茄品种,包括用于鲜食采摘的水果番茄、制作番茄酱的加工番茄等,来基地科普研学的团队也越来越多。

看到蔬菜研学游升温,包括知名“新农人”姜国强在内的投资者在双河镇木根村、荞子村流转了600亩土地,兴建了集番茄种植、采摘、观光、认养、科普于一体的番茄谷,并于去年4月成功开园。同时,武隆鸭江镇的王合兴,在当地建立了一座高山蔬菜集约化育苗基地。看到进村来采摘、研学的游客越来越多,一些网红主播也把直播间搬到了木根,为当地的农特产品“吆喝”。

渐渐地,木根村从一个高山蔬菜村变为远近闻名的“网红打卡地”。在蔬菜亲子研学、采摘游、私人定制等业态的加持下,一批批研学、旅游团队来到木根村。得益于此,木根村90%的村民顺势办起了农家乐或民宿,一年接待游客4万余人次,人均增收约5000元。

市农业农村委相关负责人表示,为了丰富高山避暑旅游,今夏,我市推出红色乡村精品线路、采摘休闲体验线路、民俗文化经典线路等90余条夏季旅游精品线路。同时推出了一大批具有浓厚“文化味”的“研学游”,比如铜梁举行“我是小小文物修复师”研学活动;彭水蚩尤九黎城景区推出“毕业季寻宝记”等创意活动。这些线路体现了农耕文明韵味浓、乡土生活风貌美、乡风民俗风尚新,成为重庆夏季高山避暑旅游的打卡之地。

时尚感——

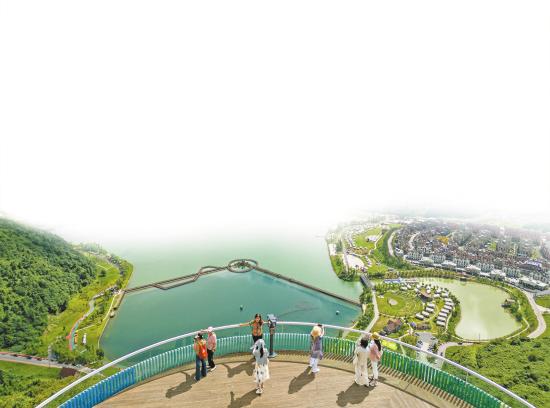

南天湖用“文体游”留住年轻消费者

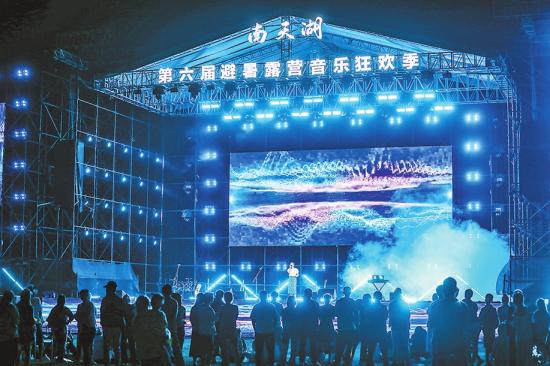

与木根村不同,丰都南天湖则通过不断推出文体活动,吸引了一大批年轻消费者。

“台下的帅哥美女,有没有人愿意和我一起演唱这首《听海》。”8月1日19时30分,丰都南天湖国家级旅游度假区音乐广场,一场高山避暑露营音乐会正在进行。尽管还是工作日,但草坪上,1000多名游客挥舞手中的荧光棒,与歌手一起放声歌唱,音乐声、欢呼声相互交融,直冲云霄。

“浪漫,刺激,好耍!”这是南天湖高山避暑旅游带给游客的直观感受。然而,在这之前,它也和木根村一样,经历过“成长的烦恼”。

南天湖度假区海拔在1400—2000米之间,夏季平均气温21℃,素有“天然氧吧、避暑胜地”的美誉。2018年,度假区开门营业。

“其实,我们在2019年就开办过一些音乐节,但在节目组织上,不符合年轻人口味,因此也没能获得成功。”南天湖度假区相关负责人王伟宇说。经过反复调研讨论,他们对音乐节进行了优化调整,比如与重庆音乐家协会等单位合作,将重庆青年歌手大赛决赛现场放到南天湖。今年音乐狂欢季将举行12场形式多样的周末晚会和30场风格各异的周内音乐会,活动融合露营、音乐、自然、非遗等多种元素,积聚了极高的人气。

同时度假区还针对年轻消费者推出了一系列游乐项目:山地轨道滑车、七彩滑道、山地卡丁车、射击体验馆等体育项目;四个不同主题的露营基地;沿南天湖打造了围炉煮茶、创意集市、浪漫沙滩等20多个景点。

王伟宇告诉记者,南天湖度假区在“文体游”的加持下,入夏以来,共接待游客53.08万人次,同比增加近八成,实现旅游综合收入2.76亿元。同时在“避暑经济”的影响下,当地有1500多名村民在景区务工,带动当地农产品销售4000多万元,近1000户3700多人实现增收。

市文旅委相关负责人表示,近年来,参加一场音乐节、观赏一场体育赛事,已成为年轻人高山避暑的新风尚。为了让“避暑经济”迭代升级,我市各地不断探索“音乐+避暑”“体育+避暑”文体旅融合新玩法,比如,北碚金刀峡国际溪降精英赛、武隆世界女子马球赛、巫溪红池坝第十一届山地自行车赛、巫山长江三峡·三峡龙脊山地户外徒步大赛等体育赛事,将旅游避暑、竞技娱乐深度融合,成为“避暑经济”的“新引擎”。

健康牌——

黄水用康养迎来“回头客”

作为重庆老牌高山避暑旅游地,石柱黄水则把医疗、康养,作为占领市场的一张“王牌”。

经过10多年的发展,在“避暑经济”的带动下,黄水镇公园、农贸市场、商超、公交车站、学校、医院等基础设施、公共配套服务得到快速发展。相比过去,场镇面积“长”大了10多倍,场镇人口从常年的5000多人增长到夏季避暑的近30万人。

“来避暑的人多了,接待起来自然就会力不从心。”石柱县黄水镇工作人员邵和毅解释说,比如公共服务能力跟不上,无法满足游客对医疗、康养等方面的需求。黄水镇中心卫生院提供的数据显示:2015年之后,避暑季的就医人数,每年保持50%以上的增长。

与此同时,黄水还必须面对周边避暑旅游市场的激烈竞争。黄水拿什么来留住游客?

“通过研判,我们发现黄水发展‘避暑经济’在医疗和康养上有一定的基础和优势,这可以留住中老年游客。”邵和毅说,在发展“避暑经济”后不久,黄水便引进了重庆医科大学附属康复医院,为游客和当地村民提供医疗服务保障。同时,黄水是中国黄连之乡、莼菜之乡,有深厚的历史文化和丰富的中药资源作支撑。此外,当地有太阳湖、月亮湖和10多个空气优良的公园,非常适合康养。

目前,一套完整的医疗、康养服务体系已在黄水建成。如今,仅黄水中心卫生院就有就医床位近300张,一般的健康需求,在这里都能得到满足。而且,根据市场需求,场镇的针灸艾灸馆由10多家增长到40多家。据统计,入夏以来至7月底,到黄水避暑的游客同比增长了30%。

重庆理工大学管理学院教授张凤太表示,重庆不少避暑地,不同程度存在产品同质化、公共服务能力不足等问题,从而造成过路客多、常住客少,回头客更少的现象。因此,重庆各地发展“避暑经济”,就必须充分突出自身优势,补足短板,才能具有持久的生命力。

记者手记>>>

要让城乡居民都有获得感

发展“避暑经济”,一方面,能满足城市居民对纳凉避暑的需要;另一方面,又能满足农村居民发展旅游产业增加收入的需要。

经过10多年的发展,重庆的“避暑经济”已从幼儿期进入成长期,不可避免地会面临“成长的烦恼”。而要让“冷资源”持续地成为“热经济”,最重要的是要让城市居民和农村居民有都要有获得感。

对城市居民来说,高山避暑地必须为他们提供必要的公共服务和丰富的旅游产品,让他们“进得来”“住得下”。

比如,石柱黄水镇不断布局完善公园、中医院、商超、博物馆、学校、农贸市场、乡村图书馆、文化馆、电影院、剧场、乡村民宿、特色餐厅、咖啡馆等公共设施和业态,让城市居民享受到和城里差不多的消费环境。

又比如,武隆仙女山针对不同年龄阶段的游客需求,在避暑季举办采摘节、音乐节、艺术节、文化节、体育赛事等各类活动,提升游客的体验感。

对农村居民来说,要加快推农村“三变”改革,盘活闲置资产,让林地、农房等在“避暑经济”中被盘活。比如,石柱黄水的避暑房,有相当一部分由农户改建,增加了当地农村居民的财产性收入;

还要在分配机制上,把更多的产业红利留给农村居民。比如,武隆双河镇打造的番茄谷,起初由业主进行基础设施建设和总体投资,等产业走上正轨后,业主逐步从一产转到三产销售上,把更多的收益留给村民,从而调动起大家发展产业的积极性。

总之,只有让城市居民和农村居民都有获得感,才能调动他们“双向奔赴”,才能让“避暑经济”真正成为高山乡村产业发展的“新引擎”。